жқ‘еҸІжҳҜд»Ҙжқ‘еә„дёәеҚ•дҪҚи®°иҝ°е…¶еҸ‘еұ•жј”еҸҳжғ…еҶөзҡ„еҸІеҝ—жҖ§ж–ҮдҪ“пјҢ延з»ӯзқҖдёҖдёӘең°ж–№зҡ„д№Ўжқ‘ж–Үи„үпјҢз•ҷеӯҳзқҖе…¶еҺҶеҸІгҖҒжё©еәҰе’ҢйЈҺйӘЁгҖӮиғҪи®©дәә们еҜ№е®¶д№Ўжңүжӣҙж·ұеҲ»зҡ„и®ӨиҜҶе’ҢејәзғҲзҡ„еҪ’еұһж„ҹе’ҢиҮӘиұӘж„ҹпјҢеҜ№з•ҷдҪҸд№Ўж„ҒпјҢдј жүҝд№Ўжқ‘ж–ҮеҢ–ж №и„үе…·жңүеҚҒеҲҶйҮҚиҰҒзҡ„ж„Ҹд№үгҖӮжұүе·қеёӮиҘҝжұҹд№ЎжұҹйӣҶжқ‘79еІҒжқ‘ж°‘жқҺж–ҮиҙЁеҸӘжңүе°ҸеӯҰж–ҮеҢ–пјҢдҪҶдёәдәҶи®©жқ‘ж°‘и®°дҪҸд№Ўж„ҒпјҢз»ҷеҗҺдәәз•ҷдёӢзІҫзҘһиҙўеҜҢпјҢд»–зӯ№еӨҮеӨҡе№ҙ笔иҖ•дёӨиҪҪпјҢдәҺиҝ‘ж—Ҙз»ҲдәҺе®ҢжҲҗ6дёҮдҪҷеӯ—зҡ„жұҹйӣҶжқ‘жқ‘еҸІгҖӮ

жқ‘еҸІжҳҜд»Ҙжқ‘еә„дёәеҚ•дҪҚи®°иҝ°е…¶еҸ‘еұ•жј”еҸҳжғ…еҶөзҡ„еҸІеҝ—жҖ§ж–ҮдҪ“пјҢ延з»ӯзқҖдёҖдёӘең°ж–№зҡ„д№Ўжқ‘ж–Үи„үпјҢз•ҷеӯҳзқҖе…¶еҺҶеҸІгҖҒжё©еәҰе’ҢйЈҺйӘЁгҖӮиғҪи®©дәә们еҜ№е®¶д№Ўжңүжӣҙж·ұеҲ»зҡ„и®ӨиҜҶе’ҢејәзғҲзҡ„еҪ’еұһж„ҹе’ҢиҮӘиұӘж„ҹпјҢеҜ№з•ҷдҪҸд№Ўж„ҒпјҢдј жүҝд№Ўжқ‘ж–ҮеҢ–ж №и„үе…·жңүеҚҒеҲҶйҮҚиҰҒзҡ„ж„Ҹд№үгҖӮжұүе·қеёӮиҘҝжұҹд№ЎжұҹйӣҶжқ‘79еІҒжқ‘ж°‘жқҺж–ҮиҙЁеҸӘжңүе°ҸеӯҰж–ҮеҢ–пјҢдҪҶдёәдәҶи®©жқ‘ж°‘и®°дҪҸд№Ўж„ҒпјҢз»ҷеҗҺдәәз•ҷдёӢзІҫзҘһиҙўеҜҢпјҢд»–зӯ№еӨҮеӨҡе№ҙ笔иҖ•дёӨиҪҪпјҢдәҺиҝ‘ж—Ҙз»ҲдәҺе®ҢжҲҗ6дёҮдҪҷеӯ—зҡ„жұҹйӣҶжқ‘жқ‘еҸІгҖӮ

и®°еҪ•жқ‘еҸІз•ҷдёӢд№Ўж„Ғ

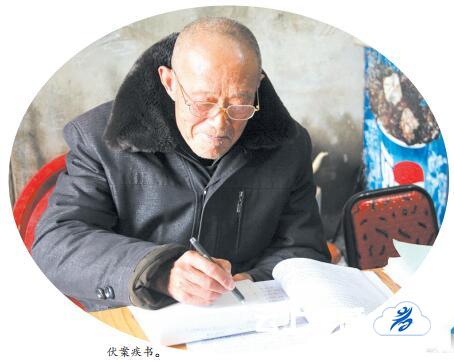

жҳЁж—ҘпјҢи®°иҖ…ж…•еҗҚжқҘеҲ°жұҹйӣҶжқ‘жқҺж–ҮиҙЁиҖҒдәә家пјҢиҖҒдәәжӯЈеңЁд№ҰжҲҝйҮҢзҝ»йҳ…д№ҰзұҚпјҢзҘһжҖҒе®ҒйқҷпјҢзӣ®е…үжё…жҫҲгҖӮеңЁжқҺиҖҒзҡ„д№ҰжҹңйҮҢпјҢж•ҙйҪҗж‘Ҷж”ҫзқҖеҗ„зұ»ж–ҮеӯҰеҗҚи‘—пјҢз”ұдәҺеёёе№ҙзҝ»йҳ…пјҢеҘҪеӨҡд№ҰзұҚйғҪе·Із»ҸзЈЁжҚҹгҖӮиҖҒдәәиҷҪ然жңүдәӣиҖіиҒӢпјҢдҪҶжҖқи·Ҝжё…жҷ°пјҢжҖқз»ҙж•ҸжҚ·пјҢеҫ—зҹҘи®°иҖ…зҡ„жқҘж„ҸпјҢиҖҒдәәжү“ејҖдәҶиҜқеҢЈгҖӮ

вҖңжҲ‘е°Ҹж—¶еҖҷиҜ»дәҶдёҖеӯЈз§ҒеЎҫпјҢйӮЈж—¶еӯҰд№ и®Өеӯ—еҶҷеӯ—жІЎжңүжӯЈејҸзҡ„иҜҫжң¬пјҢиҜ»дәҶдёҖдёӘеӯҰжңҹеҗҺпјҢдәҺ1950е№ҙејҖе§ӢиҜ»е°ҸеӯҰпјҢзӣҙеҲ° 1955 е№ҙеңЁжұҹйӣҶе°ҸеӯҰеҝөе®Ңе°ҸеӯҰеҗҺе°ұжІЎеҶҚдёҠеӯҰдәҶгҖӮвҖқжқҺж–ҮиҙЁеӣһеҝҶйҒ“гҖӮжұӮеӯҰж—¶е…үиҷҪзҹӯжҡӮпјҢдҪҶжқҺиҖҒеҜ№еӯҰд№ е……ж»ЎзғӯзҲұпјҢж— и®әз”ҹжҙ»еӨҡд№Ҳиү°иҫӣпјҢд»–йғҪжІЎжңүж”ҫејғиҜ»д№ҰгҖҒж”ҫејғи®°еҪ•гҖӮдҪңдёәеңҹз”ҹеңҹй•ҝзҡ„жұҹйӣҶдәәпјҢжқҺиҖҒд»Һе°ҸдҫҝеҜ№е®¶д№ЎжңүзқҖж·ұж·ұзҡ„зң·еҝөпјҢжҸҗиө·е®¶д№Ўзҡ„еҺҶеҸІеҰӮ数家зҸҚгҖӮ

вҖңжұҹйӣҶиҝҷдёӘең°ж–№жңүеӣӣзҷҫеӨҡе№ҙзҡ„еҺҶеҸІгҖӮеңЁи§Јж”ҫжҲҳдәүж—¶жңҹпјҢеҫҲеӨҡе…ҲзғҲеңЁиҝҷдёӘең°ж–№зүәзүІгҖӮи§Јж”ҫеүҚжңүйғЁеҲҶе…ҲиҙӨеңЁиҝҷйҮҢеҲӣеҠһеӯҰж ЎпјҢе…ҙеҠһж•ҷиӮІпјҢйӮЈж—¶дё»иҰҒжҳҜеҠһе„’еӯҰпјҢиғҪе…ҙеҠһеӯҰж Ўе°ұеҫҲдёҚз®ҖеҚ•пјҢеҜ№жҲ‘们жқ‘д»ҘеҗҺзҡ„ж•ҷиӮІж•ҷеӯҰиө·дәҶеҫҲеӨ§зҡ„дҝғиҝӣдҪңз”ЁгҖӮж–°дёӯеӣҪжҲҗз«Ӣд»ҘеҗҺпјҢиҝҷйҮҢеҸҲж¶ҢзҺ°еҮәдәҶдёҖжү№еҫҲдјҳз§Җзҡ„дәәжүҚпјҢеҜ№еӣҪ家зҡ„е»әи®ҫеҒҡеҮәдәҶеҫҲеӨ§зҡ„иҙЎзҢ®гҖӮвҖқжқҺиҖҒйӘ„еӮІең°иҜҙйҒ“гҖӮ

вҖңд№ӢеүҚжұҹйӣҶеҸІжҳҜдёҖдёӘз©әзҷҪпјҢжҠҠиҝҷдёӘз©әзҷҪиЎҘиө·жқҘпјҢиҝҷжҳҜжҲ‘еҫҲж—©е°ұжңүзҡ„еҝғж„ҝгҖӮдҪҶжҳҜеҪ“ж—¶зҡ„жқЎд»¶дёҚж”ҜжҢҒпјҢжүҖд»ҘиҝҷдёӘжғіжі•еҸӘиғҪеҒңз•ҷеңЁи„‘жө·дёӯпјҢжҜ”ж–№иҜҙжҗңйӣҶеӨ§йҮҸиө„ж–ҷгҖҒжүҫдәәи®Ёи®әпјҢйғҪжІЎжңүж—¶й—ҙеҺ»жҗһиҝҷдёӘгҖӮзҺ°еңЁжҲ‘е№ҙйҫ„еӨ§дәҶпјҢи®ёеӨҡе№ҙиҪ»дәәеёёе№ҙеңЁеӨ–пјҢжңүзҡ„жҲ·еҸЈе·Із»ҸиҗҪеңЁеҹҺйҮҢпјҢеҘҪеӨҡдәәдёҚзҹҘйҒ“家乡зҡ„еҺҶеҸІгҖӮеҮәдәҺеҜ№е®¶д№Ўзҡ„зғӯзҲұпјҢжүҖд»ҘжҲ‘е°ұжғіжҠҠе®ғз”Ёж–Үеӯ—и®°еҪ•дёӢжқҘпјҢе‘ҲзҺ°з»ҷдёӢдёҖд»ЈгҖӮвҖқжқҺиҖҒиҜҙпјҡвҖңжҲ‘иҰҒжҠҠжӣҫз»ҸеҸ‘з”ҹеңЁжұҹйӣҶиҝҷеқ—еңҹең°дёҠзҡ„еҠЁдәәж•…дәӢгҖҒеҺҶеҸІеӨ§дәӢз”Ёж–Үеӯ—и®°еҪ•дёӢжқҘпјҢдј жүҝз»ҷжҲ‘们зҡ„еӯҗеӯҷеҗҺд»ЈпјҢеҗҢж—¶иҝҳеҶҷдёҖеҶҷ家йЈҺгҖҒ家ж•ҷгҖҒ家и®ӯпјҢи®©еҗҺд»ЈиғҪзҹҘйҒ“е…Ҳдәәзҡ„йӮЈдәӣдјҳз§ҖдәӢиҝ№пјҢ让他们еңЁзӨҫдјҡдёҠз«Ӣеҫ·еҒҡдәәгҖӮвҖқ

дёүжҳ“д№ҰзЁҝеҶҷе°ұжұҹйӣҶжқ‘еҸІ

дәә们иҜҙжңқиҠұеӨ•жӢҫпјҢеҜ№жқҺж–ҮиҙЁжқҘиҜҙд№ҹжҳҜиҝҷж ·пјҢиҜ»дёҮеҚ·д№ҰдҫҝжғізқҖ用笔记еҪ•пјҢи®°еҪ•з”ҹжҙ»зҡ„зӮ№ж»ҙпјҢдёә家乡жүҫеӣһйҒ—еӨұзҡ„зҫҺеҘҪгҖӮдҪҶжҳҜж’°еҶҷжқ‘еҸІеҸҜдёҚжҳҜ件容жҳ“дәӢе„ҝпјҢйңҖиҰҒиҖ—иҙ№еӨ§йҮҸзҡ„ж—¶й—ҙе’ҢзІҫеҠӣпјҢеҸҲеҠ дёҠжң¬иә«еҗ¬еҠӣд№ҹдёҚжҳҜеҫҲеҘҪпјҢе’ҢдәәдәӨжөҒжқ‘й•Үж–ҮеҢ–ж—¶жҜ”иҫғиү°йҡҫпјҢеҸҜжқҺж–ҮиҙЁеҚҙдёҚйЎҫйҮҚйҮҚеӣ°йҡҫпјҢдёҖй—ЁеҝғжҖқжғіиҰҒжҠҠ家乡ж–ҮеҢ–зҡ„з©әзҷҪеЎ«ж»ЎгҖӮ

еңЁжқҺиҖҒзҡ„д№ҰжҲҝйҮҢпјҢи®°иҖ…зңӢеҲ°дёҖеӨ§ж’ӮжүӢзЁҝпјҢдёҖйЎөйЎөжүӢеҶҷзҡ„зЁҝзәёдёҠе·Ҙж•ҙең°и®°иҪҪдәҶжқ‘еҗҚиө·жәҗгҖҒе»әжқ‘еҺҶеҸІгҖҒ姓ж°Ҹжј”еҸҳгҖҒеҺҶеҸІеҗҚдәәгҖҒж°‘дҝ—еҹҺе»әпјҢж¶үеҸҠж”ҝжІ»гҖҒз»ҸжөҺгҖҒж–ҮеҢ–гҖҒж•ҷиӮІзӯүж–№ж–№йқўйқўгҖӮ

вҖңжҲ‘д№ӢеүҚеңЁжқЁеІӯе…¬зӨҫеҪ“дјҡи®ЎпјҢеҗҺжқҘз”ұдәҺ家еәӯеҺҹеӣ еӣһжұҹйӣҶжқ‘еҠЎеҶңпјҢеңЁжқ‘йҮҢеҫ…дәҶдёҖиҫҲеӯҗпјҢеӣ жӯӨжңүе…іжұҹйӣҶжқ‘зҡ„дәӢжғ…пјҢжҲ‘дәҶи§Јеҫ—еҫҲеӨҡгҖӮжңүдәҶеҶҷжқ‘еҸІзҡ„жғіжі•еҗҺпјҢжҲ‘дҫҝжңүж„ҸиҜҶең°ејҖе§Ӣ用笔记еҪ•пјҢжңҖејҖе§ӢжҳҜд»Ҙж—Ҙи®°дҪ“зҡ„еҪўејҸеҶҷпјҢдёҖдәӣеӨ§зҡ„дәӢжғ…е°ұеҶҷеҫ—иҜҰз»ҶдёҖдәӣпјҢдёҖиҲ¬зҡ„дәӢжғ…е°ұз•Ҙи®°дёҖдёӢгҖӮжҲ‘зқҖйҮҚеҶҷдәҶжұҹйӣҶеҺҶеҸІзҡ„еҪўжҲҗпјҢдёәд»Җд№ҲеҸ«жұҹйӣҶиҝҷдёӘеҗҚеӯ—пјҢеҶҚе°ұжҳҜд»Ӣз»ҚжұҹйӣҶзҡ„д№Ўеңҹж–ҮеҢ–д»ҘеҸҠеҮәиҝҮзҡ„еҗҚдәәпјҢиҝҷеқ—еҶҷеҫ—еҫҲиҜҰз»ҶгҖӮвҖқжқҺиҖҒиҜҙгҖӮ

вҖңд№ЎдәІд»¬жҸҗеҮәдәҶдёҖдәӣе®қиҙөзҡ„ж„Ҹи§ҒпјҢдёҚиҰҒжҠҠи°ғеӯҗе®ҡй«ҳдәҶпјҢиғҪеҶҷеӨҡе°‘е°ұеҶҷеӨҡе°‘пјҢеӣ дёәд»–е№ҙзәӘиҝҷд№ҲеӨ§пјҢиә«дҪ“д№ҹеҗғдёҚж¶ҲгҖӮеӯ©еӯҗ们д№ҹйғҪйј“еҠұпјҢд»–жҳҜи¶ҠеҶҷи¶ҠжңүеҠІпјҢйҷӨдәҶеҗғйҘӯзқЎи§үпјҢе°ұжҳҜ收йӣҶиө„ж–ҷпјҢеқҡжҢҒеҶҷзЁҝгҖӮвҖқиҖҒдјҙй»„е…ЁзҺҜе‘ҠиҜүи®°иҖ…гҖӮ

еңЁй•ҝиҫҫдёӨе№ҙеӨҡзҡ„ж—¶й—ҙйҮҢпјҢжқҺж–ҮиҙЁзҷҪеӨ©иө°иЎ—дёІжҲ·еҲ°жқ‘民家дёӯиҝӣиЎҢиө°и®ҝжҲ–жҗңйӣҶиө„ж–ҷпјҢеӨңжҷҡеҲҷи¶ҒзқҖе®үйқҷдјҸжЎҲз–ҫд№ҰгҖӮе…¶й—ҙпјҢд»–дёүжҳ“д№ҰзЁҝпјҢеҠӣжұӮзІҫзӣҠжұӮзІҫпјҢеңЁд»–зҡ„зІҫеҝғжү“зЈЁдёӢпјҢеҸЈеҸЈзӣёдј зҡ„и®°еҝҶзўҺзүҮз»ҲдәҺеҸҳиә«дёәдёҖйғЁ6дёҮдҪҷеӯ—зҡ„жұҹйӣҶжқ‘еҸІгҖӮд№ЎйҮҢгҖҒжқ‘йҮҢйғҪеҫҲж”ҜжҢҒпјҢеҮҶеӨҮзӯ№й’ұе°ҶиҝҷйғЁжқ‘еҸІеҚ°еҲ·жҲҗеҶҢгҖӮ

вҖңдёҚз®ЎжҳҜе№ҙиҖҒиҝҳжҳҜе№ҙиҪ»пјҢжғіи®©еӨ§е®¶и®°дҪҸд№Ўж„ҒпјҢиҝҷжҳҜдёҖдёӘзӣ®зҡ„гҖӮеҶҚе°ұжҳҜжҠҠ家乡зҡ„д№Ўеңҹж–ҮеҢ–еҫҖдёӢдј жүҝпјҢз»ҷжҲ‘们зҡ„еӯҗеӯҷеҗҺд»Јз•ҷдёӢдёҖдәӣзҸҚиҙөзҡ„и®°еҝҶпјҢдёҖдәӣеҘҪзҡ„е…ёеһӢе’Ңеә”иҜҘжұІеҸ–зҡ„ж•ҷи®ӯпјҢжҲ‘们йғҪдёҚиғҪеҝҳи®°гҖӮвҖқжқҺиҖҒиҜӯйҮҚеҝғй•ҝең°иҜҙгҖӮпјҲеӯқж„ҹзҪ‘пјү