еӯқж„ҹеёӮеӯқеҚ—еҢәеҶңдёҡеҶңжқ‘еұҖжӯЈй«ҳзә§еҶңиүәеёҲжұӨдҝӯж°‘пјҢ39е№ҙжқҘпјҢеқҡжҢҒиө°иҮӘдё»еҲӣж–°д№Ӣи·ҜпјҢд»–еҹ№иӮІеҮәдәҶ21дёӘж°ҙзЁ»е“Ғз§ҚпјҢе…¶дёӯпјҢйҰҷзЁ»е“Ғз§Қ19дёӘпјӣж°ҙзЁ»е“Ғз§ҚеңЁж№–еҢ—зҙҜи®Ўеә”з”Ё2000еӨҡдёҮдә©пјҢдёәеҶңж°‘еўһ收30еӨҡдәҝе…ғгҖӮ

иҜ·еҗ¬еӯқж„ҹеҸ°и®°иҖ…зҶҠеәҶеӢҮйҮҮеҲ¶зҡ„жҠҘйҒ“гҖҠжҠҠдёҖз”ҹеҖҫе…ҘйҰҷзЁ»иӮІз§Қзҡ„дәәгҖӢпјҡ

жҜҸеӨ©дёҖеӨ§ж—©пјҢжұӨдҝӯж°‘йӘ‘зқҖз”өеҠЁиҪҰд»ҺеҚ•дҪҚеҮәеҸ‘пјҢеүҚеҫҖеӯқж„ҹеҹҺйғҠзҫҺдёҪж§җиҚ«жІіз•”зҡ„йҰҷзЁ»иӮІз§Қеҹәең°гҖӮеҲ°еҹәең°еҗҺпјҢеӨҙжҲҙиҚүеёҪгҖҒи„ҡз©ҝжІҫж»ЎжіҘеңҹзҡ„иғ¶зҡ®йқҙгҖҒжүӢжҸҗж°ҙжЎ¶зҡ„жұӨдҝӯ民全然дёҖеүҜеҶңж°‘еҪўиұЎгҖӮ

её®жұӨдҝӯж°‘жү“зҗҶйҰҷзЁ»иӮІз§Қеҹәең°10е№ҙзҡ„жқ‘ж°‘еј ж°ҙеҚҺиҜҙпјҡвҖңд»–иҝҷдёӘдәәжҳҜиӣ®иҲҚеҫ—еҗғиӢҰзҡ„дёҖдёӘдәәпјҢд»–дёҖиҲ¬ең°жІЎжңүз©әй—Іж—¶й—ҙпјҢеҹәжң¬дёҠеңЁз”°йҮҢжҳҜеӨҡж•°ж—¶й—ҙгҖӮвҖқ

39е№ҙжқҘпјҢжҜҸе№ҙжңү300еӨҡеӨ©еғҸиҝҷж ·жіЎеңЁж°ҙз”°йҮҢи§ӮеҜҹи®°еҪ•з§§иӢ—з”ҹй•ҝеҗ„йЎ№ж•°жҚ®пјҢеңЁжұӨдҝӯж°‘иҝҷе„ҝжҳҜеёёжҖҒгҖӮжұӨдҝӯж°‘иҜҙпјҢеңЁдёҠдё–зәӘ80е№ҙд»ЈпјҢдә‘еҚ—жҳҜеӣҪеҶ…жңҖеӨ§зҡ„еӨ–и°ғзІ®зңҒд»Ҫд№ӢдёҖгҖӮдёҖж¬ЎпјҢд»–еҲ°дә‘еҚ—еҮәе·®пјҢзңӢеҲ°дёҖ家粮з«ҷзҡ„еӨ§й—ЁеҸЈеҶҷйҒ“пјҡвҖңеҘҪж¶ҲжҒҜпјҒд»Ҡж—Ҙж— й„ӮзұіпјҒвҖқжұӨдҝӯж°‘ж„ҹеҲ°и„ёдёҠеҸ‘зғ«пјҢдёӢеҶіеҝғиҰҒеҹ№иӮІеҮәж№–еҢ—зҡ„йҰҷзЁ»е“Ғз§ҚгҖӮ

жұӨдҝӯж°‘пјҡвҖңиҝҷдёӘеҗғжҳҜжңҖйҮҚиҰҒзҡ„пјҢеҰӮжһңдёҚеҘҪеҗғгҖҒеӨ§е®¶и§үеҫ—дҪ зҡ„пјҲзЁ»зұіпјүйҡҫеҗғпјҢдёҚиҰҒеҺ»жҒЁеёӮеңәпјҢиҰҒд»ҺиҮӘиә«жүҫеҺҹеӣ пјҢд»ҺйӮЈдёӘж—¶еҖҷдёӢеҶіеҝғпјҢиҰҒжҗһе“ҒиҙЁгҖӮвҖқ

еҜ’жқҘжҡ‘еҫҖпјҢжұӨдҝӯж°‘еғҸеҖҷйёҹиҝҒеҫҷдёҖж ·еҫҖиҝ”дәҺеӯқж„ҹе’Ңжө·еҚ—гҖӮдҪҶз”ұдәҺеҪ“ж—¶дәӨйҖҡй—ӯеЎһпјҢжұӨдҝӯж°‘д»Һеӯқж„ҹжҠҳи…ҫеҲ°жө·еҚ—йҷөж°ҙпјҢйңҖиҰҒзҒ«иҪҰгҖҒжұҪиҪҰгҖҒиҪ®жёЎеӨҡж¬ЎжҚўд№ҳпјҢжңҖеҝ«д№ҹиҰҒеӣӣеӨ©еӣӣеӨңгҖӮйӮЈж—¶зҡ„йҷөж°ҙпјҢдәәиҝ№зҪ•иҮіпјҢжғіиҰҒжүҺдёӢж №е№¶йқһжҳ“дәӢгҖӮ

жұӨдҝӯж°‘пјҡвҖңжңҖеӨ§дёҖдёӘй—®йўҳе°ұжҳҜжІЎжңүзғ§жҹҙпјҢеҒҡйҘӯжІЎжңүзҒ«пјҢиҝҷдёӘйҡҫгҖӮжІЎжңүеҠһжі•пјҢжҲ‘们е°ұжҢ–еҲ«дәәзҡ„ж ‘ж №пјҢж ‘ж №йҡҫжҢ–гҖҒеҫҲйҡҫеҠҲпјҢеҠҲејҖд№ӢеҗҺд№ҹжҳҜж№ҝзҡ„пјҢзғ§иө·жқҘзңјзқӣйғҪеҝ«зҶҸзһҺдәҶгҖӮвҖқ

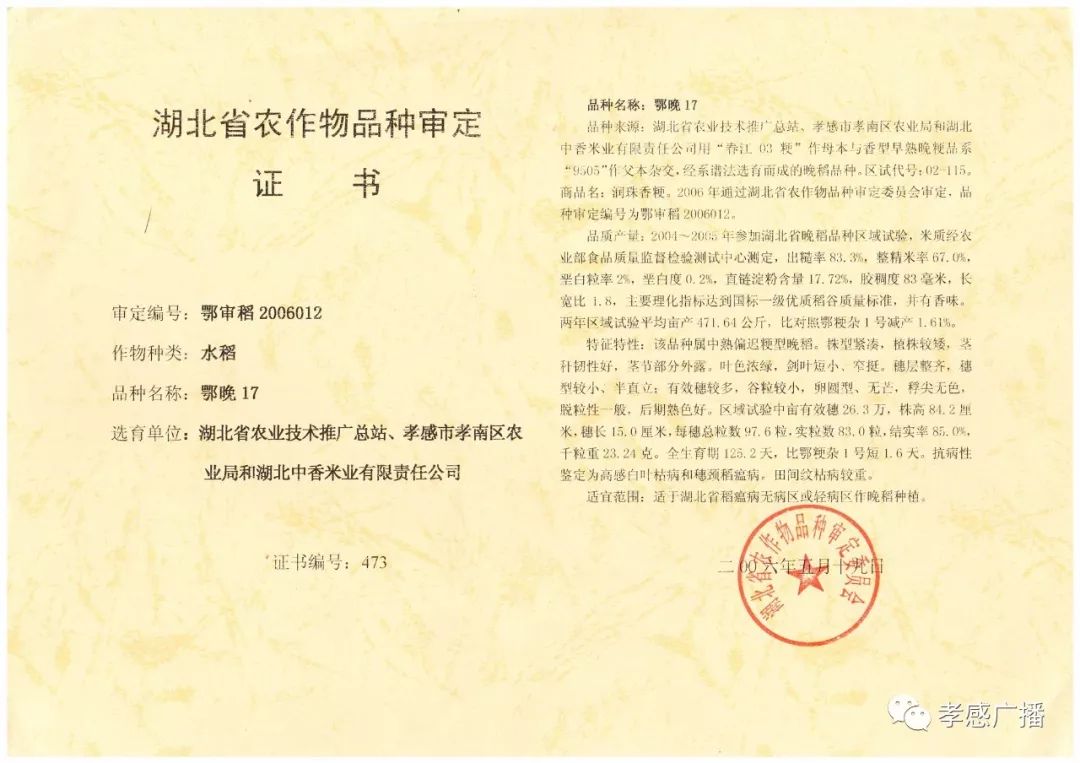

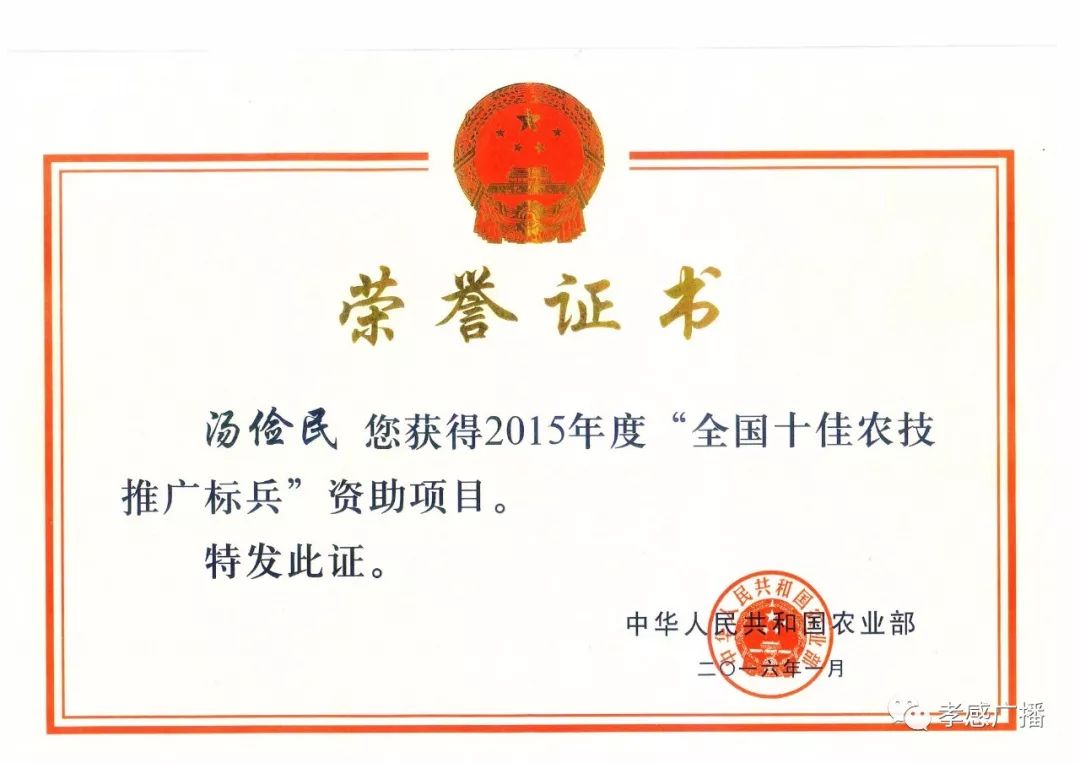

д»Һ1980е№ҙејҖе§Ӣеҹ№иӮІз§ҚиӢ—пјҢеҲ°2007е№ҙйҰ–дёӘйҰҷзЁ»е“Ғз§ҚвҖ”вҖ”вҖңй„Ӯжҷҡ17вҖқжӯЈејҸй—®дё–пјҢжұӨдҝӯж°‘е°Ҷдәәз”ҹдёӯжңҖеҚҺзҫҺзҡ„27е№ҙпјҢйғҪзҢ®з»ҷдәҶеҜёеҜёз”°еҹӮгҖҒж Әж Ә秧иӢ—гҖӮеӣ дёәиӮІз§ҚпјҢ1987е№ҙпјҢд»–дёҺеҰ»еӯҗзҡ„е©ҡдәӢжҺЁиҝҹдәҶ4ж¬Ўпјӣеӣ дёәиӮІз§ҚпјҢд»–зҡ„е„ҝеӯҗеҮәз”ҹгҖҒй«ҳиҖғпјҢд»–йғҪж— жҡҮйЎҫеҸҠгҖӮиў«жұӨдҝӯж°‘зҡ„вҖңеҶңж°‘жғ…жҖҖвҖқжүҖж„ҹжҹ“пјҢдёҺжұӨдҝӯж°‘дәҰеёҲдәҰеҸӢгҖҒиҝ”д№ЎеҲӣдёҡзҡ„ж№–еҢ—йҰҷж¶Ұе…¬еҸёи‘ЈдәӢй•ҝеҗҙж–ҢпјҢ2013е№ҙ7жңҲж”ҫејғе№ҙи–ӘзҷҫдёҮзҡ„еҫӢеёҲе·ҘдҪңпјҢд»ҺеҢ—дә¬иҝ”д№ЎеҸ‘еұ•з”ҹжҖҒеҶңдёҡгҖӮ

еҗҙж–ҢпјҡвҖңд»–е°ұжҳҜдёәдәҶжӯЈиҝҷдёӘеҗҚпјҢе°ұжҳҜиҜҒжҳҺжҲ‘们湖еҢ—зҡ„зЁ»зұідёҚжҜ”еҲ«дәәе·®пјҢз”ҡиҮіжҜ”еҲ«дәәжӣҙдјҳз§ҖпјҢиҝҷе°ұжҳҜд»–зҡ„дҪҝе‘ҪгҖӮе°ұжҳҜеӣ дёәжңүиҝҷз§ҚдҪҝе‘Ҫе’Ңжғ…жҖҖж”Ҝж’‘зқҖпјҢжүҖд»Ҙд»–жүҚдёҖзӣҙиғҪеқҡжҢҒдёӢеҺ»гҖӮвҖқ

2018е№ҙ12жңҲпјҢжұӨдҝӯж°‘йҖҖдј‘дәҶгҖӮеҸҜдҪңдёәй«ҳзә§еҶңиүәеёҲпјҢеӯқж„ҹеёӮеӯқеҚ—еҢәеҶңдёҡеҶңжқ‘еұҖиҝ”иҒҳд»–еҸ‘жҢҘдҪҷзғӯгҖӮйҖҖиҖҢдёҚдј‘зҡ„жұӨдҝӯж°‘жҢҮзқҖд»ҘиҮӘе·ұеҗҚеӯ—е‘ҪеҗҚзҡ„иӮІз§Қе·ҘдҪңе®Ө4дёӘд»“еә“зҡ„еҶңдҪңзү©з§ҚеӯҗиҜҙпјҡ

жұӨдҝӯж°‘пјҡвҖң30еӨҡе№ҙеүҚпјҢжҲ‘е°ұжғіи®©еҶңж°‘з§ҚдёҠеҘҪз§ҚгҖҒеҘҪеҗғгҖҒеҘҪ收жҲҗзҡ„йҰҷзЁ»пјҢиҝҷе°ұжҳҜжҲ‘зҡ„еҲқеҝғгҖӮвҖқ

жұӨдҝӯж°‘иҺ·еҫ—зҡ„йғЁеҲҶиҚЈиӘүиҜҒд№Ұ