зҶҠе»·ејјжӣҫеңЁжң¬жқ‘з”ҹжҙ»иҝҮпјҹиҫғзңҹжқ‘ж°‘жҹҘеҺҝеҝ—гҖҒзҝ»е®—и°ұгҖҒжүҫзү©иҜҒпјҢе°Ҷдј иҜҙеҸҳжҲҗзҺ°е®һ

жҳҺжңқе…өйғЁе°ҡд№ҰзҶҠе»·ејјж’°ж–Үзҡ„еў“зў‘зҺ°иә«жұүе·қд№Ўжқ‘

и®°иҖ… иҙҫеӣҪзәў

жҳҺжңқе…өйғЁе°ҡд№ҰзҶҠе»·ејјпјҲж№–еҢ—жұҹеӨҸдәәпјүж’°ж–Үзҡ„дёҖеқ—еў“зў‘пјҢиҝ‘ж—ҘеңЁжұүе·қ马еҸЈй•Үе…«еӨ§жқ‘еҮәеңҹгҖӮ9жңҲ17ж—ҘпјҢзҶҠе»·ејјз ”з©¶дјҡеүҜдјҡй•ҝйҷҲз«Ӣеҝ д»Ӣз»ҚпјҢеў“зў‘зҡ„еҮәеңҹеҚ°иҜҒдәҶзҶҠе»·ејјеңЁжұүе·қ马еҸЈжңүдҪҚд№үзҲ¶зҡ„и®°иҪҪгҖӮ

еҸ‘зҺ°иҝҷдёҖеў“зў‘зҡ„жҳҜжұүе·қеёӮ马еҸЈй•Үе…«еӨ§жқ‘еҶңж°‘зҺӢеҗҜйЈһпјҢд»–жҳҜзҶҠе»·ејјд№үзҲ¶еҸҢжәӘе…¬зҡ„第еҚҒдә”дё–еӯҷгҖӮ

дҪңдёәеҸҢжәӘе…¬зҡ„第еҚҒдә”дё–еӯҷпјҢиҮӘеҺ»е№ҙиө·пјҢ39еІҒзҡ„зҺӢеҗҜйЈһдёҖзӣҙиӢҰиӢҰжҺўеҜ»зҶҠ延弼еңЁе…«еӨ§жқ‘зҡ„з”ҹжҙ»еҚ°иҝ№гҖӮзҝ»ж—Ҹи°ұгҖҒжҹҘеҺҝеҝ—гҖҒеҜ»е®һзү©пјҢеҠҹеӨ«дёҚиҙҹжңүеҝғдәәпјҢд»–е°Ҷдј иҜҙеҸҳжҲҗзҺ°е®һгҖӮ9жңҲ16ж—ҘпјҢзҺӢеҗҜйЈһе°ҶеҜ»и®ҝз»“жһңеҶҷжҲҗиҝ‘дёҮеӯ—зҡ„иҖғиҜҒжҠҘе‘ҠгҖҠжұүе·қеҘ‘еӯҗзҶҠе»·ејјгҖӢпјҢеёҢжңӣзӣёе…ійғЁй—Ёд»Һйқһзү©иҙЁж–ҮеҢ–е’Ңзү©иҙЁж–ҮеҢ–дёӨж–№йқўеҜ№е…¶йҒ—дә§иҝӣиЎҢдҝқжҠӨе’ҢеҲ©з”ЁгҖӮ

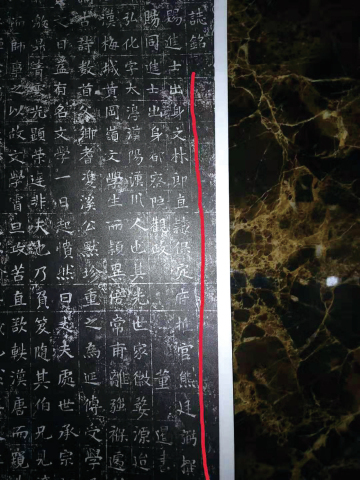

зҶҠе»·ејјж’°еҶҷзў‘ж–Үзҡ„еў“зў‘гҖӮ

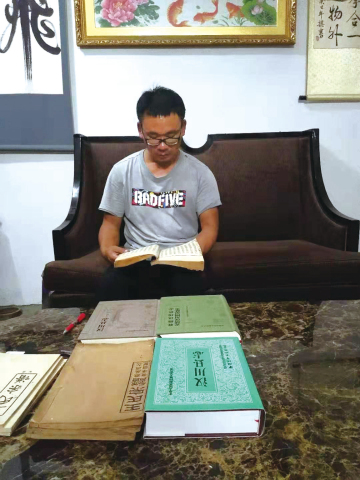

зҺӢеҗҜйЈһжҪңеҝғз ”з©¶зҶҠе»·ејјиө„ж–ҷгҖӮ

зҶҠ延弼故дәӢеңЁе°Ҹжқ‘д»Јд»Јзӣёдј

е…«еӨ§жқ‘дҪҚдәҺ马еҸЈй•ҮпјҢжұүе·қй«ҳй“Ғз«ҷжүҖеңЁең°пјҢз»қеӨ§йғЁеҲҶжқ‘民姓зҺӢпјҢиҜҘжқ‘зҺӢ姓е§ӢзҘ–еҗҚдёәеҸҢжәӘе…¬пјҢзҺӢеҗҜйЈһжҳҜ其第еҚҒдә”дё–еӯҷгҖӮ

е°Ҹж—¶еҖҷпјҢзҺӢеҗҜйЈһз»Ҹеёёеҗ¬еҲ°жқ‘ж°‘иҒҠеӨ©ж—¶иҜҙпјҢеҮ зҷҫе№ҙеүҚзҡ„жҳҺжңқеӨ§е°ҶзҶҠ延弼йҖғиҚ’еҲ°иҜҘжқ‘пјҢдёҖиҫ№иҜ»д№ҰпјҢдёҖиҫ№ж•ҷд№ҰпјҢеӣ йҘӯйҮҸжһҒеӨ§пјҢз»ҸеёёеҗғдёҚйҘұпјҢж—¶еёёеҫ—еҲ°еҸҢжәӘе…¬зҡ„жҺҘжөҺпјҢеҗҺжқҘпјҢзҶҠ延弼жӢңеҸҢжәӘе…¬дёәд№үзҲ¶гҖӮе№ҙе№јзҡ„зҺӢеҗҜйЈһеҪ“ж—¶жғіпјҢдёҖдёӘжҷ®йҖҡзҡ„е°Ҹд№Ўжқ‘жҖҺд№ҲеҸҜиғҪдёҺиҝҷд№ҲдёӘеӨ§еҗҚдәәжүҜдёҠе…ізі»пјҹеҸӘеҪ“жҳҜй—ІжҡҮд№ӢдҪҷдәә们иҒҠиҒҠ家常зҪўдәҶгҖӮ

еҺ»е№ҙеӨҸеӨ©пјҢзҺӢеҗҜйЈһе’Ңжқ‘дёӯиҖҒдәәзҺӢеәҶйҫҷй—ІиҒҠпјҢиҖҒдәәиҜҙд»–еӨҡе№ҙеүҚеҸӮеҠ гҖҠеӯӣиҷҺеұұзҺӢж°Ҹе®—и°ұгҖӢз»ӯи°ұе·ҘдҪңеңЁжұҹеӨҸзәёеқҠеҜ»и®ҝж—Ҹдәәж—¶пјҢеҸ‘зҺ°дёҖжқЎиЎ—еҸ«зҶҠе»·ејјиЎ—пјҢеҘҪеҘҮд№ӢдёӢпјҢе°ұдёҺеҪ“ең°дәәиҒҠиө·зҶҠ延弼гҖӮеҪ“еҜ№ж–№еҫ—зҹҘзҺӢеәҶйҫҷжқҘиҮӘжұүе·қж—¶пјҢеҜ№д»–иҜҙзҶҠе»·ејјдёҚдҪҶеңЁжұүе·қдҪҸиҝҮпјҢиҖҢдё”еңЁжұүе·қиҝҳжңүдёҖдҪҚд№үзҲ¶гҖӮиҜҙиҖ…ж— еҝғпјҢеҗ¬иҖ…жңүж„ҸгҖӮзҺӢеҗҜйЈһеҗ‘зҺӢеәҶйҫҷиҝҪй—®зҶҠе»·ејјеңЁе…«еӨ§жқ‘зҡ„жңүе…ідҝЎжҒҜж—¶пјҢиҖҒдәәжҸҗдҫӣдәҶдёҖжқЎе°ҳе°Ғе·Ід№…зҡ„зәҝзҙўпјҡдёҠдё–зәӘ70е№ҙд»ЈпјҢеҪ“ж—¶д»–жүҖеңЁзҡ„з”ҹдә§е°Ҹйҳҹзјәе°‘иҝҗиҫ“е·Ҙе…·пјҢдәҺжҳҜд»–жқҘеҲ°жқ‘йҮҢдёҖеә§иҖҒжҘјйҮҢжүҫеҲ°дёҖеқ—й»‘еә•йҮ‘еӯ—зҡ„еӨ§зүҢеҢҫпјҢжӢҶејҖеҗҺеҒҡдәҶеҮ иҫҶжқҝиҪҰзҡ„й“әжқҝгҖӮзүҢеҢҫдёҠйқўеҶҷжңүвҖңдёүжҘҡиҫҫиҮ»вҖқеӣӣдёӘеӯ—пјҢиҗҪж¬ҫдәәдёәзҶҠ延弼гҖӮеҗ¬еҲ°иҝҷйҮҢпјҢзҺӢеҗҜйЈһжӮІе–ңдәӨеҠ пјҢжӮІзҡ„жҳҜиҝҷд№ҲдёҖеқ—йҮҚиҰҒзҡ„ж–Үзү©з«ҹ然被жҜҒдәҶпјҢе–ңзҡ„жҳҜи®©д»–жӣҙеҠ зЎ®дҝЎдәҶзҶҠе»·ејјзҡ„зЎ®дёҺжң¬жқ‘жңүжёҠзјҳпјҢиҝҷдәӣзәҝзҙўдҝғдҪҝд»–ејҖе§ӢзқҖжүӢи°ғжҹҘзҶҠ延弼еңЁе…«еӨ§жқ‘з”ҹжҙ»зҡ„еҺҶеҸІгҖӮ

зҺӢеҗҜйЈһжүҫеҲ°гҖҠеӯӣиҷҺеұұзҺӢж°Ҹе®—и°ұгҖӢгҖҒгҖҠжұүе·қеҺҝеҝ—гҖӢпјҢеҸ‘зҺ°е…¶дёӯеӨҡеӨ„жңүзҶҠе»·ејјжӣҫеңЁе…«еӨ§жқ‘еұ…дҪҸзҡ„и®°иҪҪгҖӮиҝҷдәӣи®°иҪҪжҳҫзӨәпјҡзҶҠе»·ејјжӣҫеҜ“еұ…жұүе·қпјҢеңЁд№қиҺІеҜәиҜ»д№Ұ并ж•ҷжҺҲеӯҰз”ҹгҖӮжұүе·қзҡ„еҸҢжәӘе…¬жҳҜдҪҚд№ЎиҙӨпјҢж…§зңјиҜҶзҸ пјҢи®ӨзҶҠе»·ејјдёәд№үеӯҗпјҢ并йӮҖд»–дҪҸеңЁе®¶дёӯгҖӮзҶҠе»·ејјеӣ йҘӯйҮҸеӨ§еҗғдёҚйҘұпјҢжӣҫеҫ—еҸҢжәӘе…¬иө„еҠ©гҖӮ

иҫғзңҹжқ‘ж°‘жүҫеҲ°е®һзү©еҚ°иҜҒ

дёҠиҝ°ж–Үеӯ—и®°иҪҪдәҶзҶҠе»·ејјжӣҫеңЁе…«еӨ§жқ‘з”ҹжҙ»иҝҮпјҢдҪҶзҺӢеҗҜйЈһи®Өдёәж–Үеӯ—иө„ж–ҷеҸӘжҳҜй—ҙжҺҘиҜҒжҳҺжқҗж–ҷпјҢеҰӮжһңиғҪжүҫеҲ°зҶҠе»·ејјзҡ„е®һзү©йӮЈе°ұй“ҒиҜҒеҰӮеұұдәҶгҖӮиҝҷж—¶д»–и®°иө·еҚҒе№ҙеүҚзҡ„дёҖжЎ©еҫҖдәӢгҖӮ

2009е№ҙдёәз»ҷжұүе®ңй«ҳй“Ғи®©и·ҜпјҢзҺӢ姓зҘ–еқҹиҝӣиЎҢдәҶиҝҒ移гҖӮеҸӮдёҺиҝҒеў“зҡ„зҺӢж–°жүҚе‘ҠиҜүзҺӢеҗҜйЈһпјҢиҝҷе…¶дёӯеҢ…жӢ¬еҸҢжәӘе…¬еҸҠе…¶еӨ«дәәзҡ„еў“пјҢиҝҳжңүеҮ еқ—еў“зў‘пјҢеҪ“ж—¶еҸӘжҳҜеҝҷзқҖжҗ¬иҝҒеҺ»дәҶпјҢи°ҒйғҪжІЎжңүжҠ„еҪ•жҲ–жӢҚз…§дҝқеӯҳпјҢжүҖд»ҘдёҚжё…жҘҡзў‘ж–Үдёӯзҡ„е…·дҪ“еҶ…е®№гҖӮ

зҺӢеҗҜйЈһи®ӨдёәпјҢ既然ж—Ҹи°ұдёӯи®°иҪҪдәҶзҶҠе»·ејјжҳҜеҸҢжәӘе…¬зҡ„д№үеӯҗпјҢйӮЈд№Ҳе…¶еў“зў‘дёҠжҲ–и®ёжңүзҶҠ延弼зҡ„еҗҚеӯ—гҖӮд»Ҡе№ҙ4жңҲпјҢд»–жүҫеҲ°иҝҷеҮ еқ—еў“зў‘пјҢе…¶дёӯдёҖеқ—зў‘дёҠеҲ»жңүвҖңзҺӢе…¬еҸҢжәӘд№Ӣеў“вҖқ6дёӘеӨ§жҘ·еӯ—е’Ңиҝ‘500еӯ—зҡ„е°ҸжҘ·еӯ—пјҢзў‘ж–Үйӣ•еҲ»ж—¶й—ҙдёәйЎәжІ»дә”е№ҙеІҒж¬ЎжҲҢеӯҗе№ҙеҚҒжңҲпјҢиҗҪж¬ҫдәәдёәеӣӣе·қжҢүеҜҹдҪҝеҸёиҗ§йёЈз”ІпјҲеҗҺжҹҘиҜҒе…¶зі»зҶҠ延弼йғЁдёӢпјҢеҸҢжәӘе…¬еҺ»дё–д№ӢеүҚпјҢзҶҠ延弼已з»ҸйҒҮе®ігҖӮеҲҶжһҗи®ӨдёәжӯӨзў‘ж–Үзі»зҶҠ延弼з”ҹеүҚ委жүҳиҗ§йёЈз”Ід»Је…¶дёәе…¶д№үзҲ¶ж’°еҶҷпјүгҖӮз»ҸиҝҮд»”з»Ҷиҫ©и®ӨпјҢеҸҢжәӘе…¬зҡ„зў‘ж–ҮдёӯжІЎжңүжҸҗеҲ°зҶҠе»·ејјпјҢзҺӢеҗҜйЈһжңүдәӣеӨұиҗҪгҖӮзҺӢеҗҜйЈһеңЁжҹҘзңӢжңҖеҗҺдёҖеқ—еў“зў‘ж—¶пјҢзңӢеҲ°з¬¬дәҢжҺ’иө«з„¶еҲ»жңүвҖңиөҗиҝӣеЈ«еҮәиә«ж–Үжһ—йғҺзӣҙйҡ¶дҝқе®ҡеәңжҺЁе®ҳзҶҠе»·ејјж’°вҖқеӯ—ж ·пјҢжӯӨзў‘й«ҳзәҰ55е…¬еҲҶпјҢе®ҪзәҰ50е…¬еҲҶпјҢзў‘ж–Ү600еӨҡеӯ—гҖӮзў‘ж–ҮеҸідёҠи§’дёәвҖңж–ҮеӯҰз”ҹзҺӢе…¬еӨӘж·іпјҲгҖҠзҺӢж°Ҹж—Ҹи°ұгҖӢи®°иҪҪе…¶зі»еҸҢжәӘе…¬ж¬Ўеӯҗпјүеў“еҝ—й“ӯпјҢ第дёүжҺ’дёәвҖңиөҗеҗҢиҝӣеЈ«еҮәиә«йғҪеҜҹйҷўи§Ӯж”ҝи‘Јжҡ№д№ҰпјҲи‘Јжҡ№дёҺзҶҠе»·ејјеҗҢдёәжұҹеӨҸдёғиҙӨпјүвҖқпјҢзў‘ж–ҮиҗҪж¬ҫж—¶й—ҙдёәдёҮеҺҶеІҒж¬Ўз”Іиҫ°е№ҙеҶ¬жңҲпјҲеҗҺжҹҘиҜҒеҸҢжәӘе…¬ж¬ЎеӯҗиӢұе№ҙж—©йҖқпјүгҖӮзҺӢеҗҜйЈһеӨ§е–ңиҝҮжңӣпјҢд»–иҜ·дәәжӢ“еҚ°дәҶдёҠиҝ°дёӨеҘ—зў‘ж–ҮгҖӮ

йҡҸеҗҺпјҢзҺӢеҗҜйЈһз”өиҜқиҒ”зі»дёҠгҖҠзҶҠе»·ејјдј гҖӢзҡ„дҪңиҖ…жңұиҖҖиҚЈпјҢе‘ҠиҜүд»–еңЁжұүе·қеҸ‘зҺ°зҶҠе»·ејјж’°ж–Үзҡ„еў“зў‘гҖӮжңұиҖҒеҗ¬еҲ°жӯӨж¶ҲжҒҜеҗҺеҚҒеҲҶй«ҳе…ҙпјҢдҪҶиҮӘеҸ№е№ҙдәӢе·Ій«ҳгҖҒиә«дҪ“дёҚйҖӮиҖҢдёҚиғҪеҸӮдёҺеҗҺз»ӯзҡ„з ”з©¶е·ҘдҪңпјҢдёҚиҝҮд»–иҜҙжӯҰжұүеёӮжҲҗз«ӢдәҶдёҖдёӘзҶҠе»·ејјз ”з©¶дјҡпјҢеҸҜд»Ҙеё®еҝҷиҒ”зі»еҲ°д»–们гҖӮдёҚд№…пјҢе№ҝдёңйҹ¶е…іеӯҰйҷўеҺҶеҸІеӯҰж•ҷжҺҲзҶҠдәҰйқһдёҺзҶҠе»·ејјз ”з©¶дјҡеүҜдјҡй•ҝйҷҲз«Ӣеҝ йҖҡиҝҮеҫ®дҝЎиҒ”зі»дёҠдәҶзҺӢеҗҜйЈһгҖӮдёәдәҶж–№дҫҝи®Ёи®әпјҢзҺӢеҗҜйЈһе»әз«ӢдәҶвҖңзҶҠе»·ејјеңЁжұүе·қвҖқзҡ„еҫ®дҝЎжҺўи®ЁзҫӨпјҢз»ҸеёёдёҺеҫ®еҸӢ们讨и®әеҲ°ж·ұеӨңгҖӮ

жӯҰжұүжұҹеӨҸжӢҹеӨҚеҲ¶еў“зў‘ж”ҫдәҺзҶҠе»·ејје…¬еӣӯ

7жңҲ12ж—ҘпјҢз”ұжӯҰжұүеёӮжұҹеӨҸеҢәж”ҝеҚҸж–ҮеҸІе§”дё»д»»еҫҗе…үж°ҙгҖҒзҶҠе»·ејјз ”з©¶дјҡеүҜдјҡй•ҝйҷҲз«Ӣеҝ зӯү8дәәз»„жҲҗзҡ„иҖғеҜҹз»„жқҘеҲ°е…«еӨ§жқ‘пјҢиҖғеҜҹдәҶд№қиҺІеҜәж—§еқҖгҖӮеҪ“еӨ©пјҢеӨ©з©әдёӢзқҖз»ҶйӣЁпјҢиө°еңЁе……ж»ЎжіҘеңҹж°”жҒҜзҡ„з”°й—ҙе°ҸйҒ“дёҠпјҢиҖғеҜҹз»„жҲҗе‘ҳе’Ңжқ‘ж°‘йҘ¶жңүе…ҙи¶Јзҡ„иҫ№иө°иҫ№иҒҠпјҢиҫ№и®°еҪ•иҫ№жӢҚз…§гҖӮйҡҸеҗҺпјҢеӨ§е®¶дёҺеҸҢжәӘе…¬еҗҺиЈ”йҪҗиҒҡе…«еӨ§жқ‘дјҡи®®е®ӨпјҢзҺӢеҗҜйЈһе°ұж—Ҹи°ұдёҺгҖҠжұүе·қеҺҝеҝ—гҖӢдёӯзҡ„зӣёе…іи®°иҪҪпјҢеҸ‘зҺ°зҶҠ延弼撰墓еҝ—й“ӯз»ҸиҝҮеҗ‘иҖғеҜҹз»„дҪңдәҶд»Ӣз»ҚгҖӮ

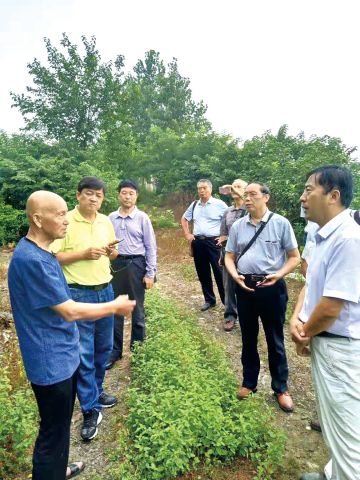

жӯҰжұүжұҹеӨҸиҖғеҜҹз»„еҲ°е…«еӨ§жқ‘еҜ»и®ҝзҶҠе»·ејјж—§иҝ№гҖӮ

зҶҠе»·ејјдёәдҪ•еҜ“еұ…жұүе·қпјҹеҜ№еӨ§е®¶жҸҗеҮәзҡ„иҝҷдёӘй—®йўҳпјҢйҷҲз«Ӣеҝ и§ЈйҮҠпјҢиҝҷдёҺжұҹеӨҸжӣҫйҒӯеҸ—еӨ§зҒҫжңүе…ігҖӮ1588е№ҙиҮі1589е№ҙпјҢжұҹеӨҸе…ҲеҗҺйҒҮеӨ§ж—ұгҖҒеӨ§ж°ҙпјҢиҝһз»ӯдёүе№ҙй—№йҘҘиҚ’гҖӮзҶҠе»·ејјеӣ жӯӨжөҒжөӘжұүе·қгҖӮз»“еҗҲи°ұзү’е’Ңең°ж–№еҝ—и®°иҪҪпјҢзҶҠе»·ејјеңЁд№қиҺІеҜәж•ҷд№Ұзҡ„ж—¶й—ҙзәҰдёә1589е№ҙиҮі1598е№ҙд№Ӣй—ҙгҖӮиҖғеҜҹз»„иЎЁзӨәпјҢжңүж„Ҹе°Ҷеў“зў‘еӨҚеҲ¶пјҢеј•е…ҘжұҹеӨҸеҢәзҡ„зҶҠе»·ејје…¬еӣӯеұ•еҮәгҖӮ

дҪңдёәеҸҢжәӘе…¬еҗҺиЈ”пјҢзҺӢеҗҜйЈһиҜҙпјҢжӯӨж¬ЎеҮәеңҹзҡ„дёӨеқ—еў“зў‘пјҢе…¶еҺҶеҸІз ”究价еҖјдёҚеҸҜдј°йҮҸпјҢеёҢжңӣжұүе·қеёӮгҖҒ马еҸЈй•ҮдёӨзә§ж”ҝеәңдҝқжҠӨеҘҪж–Үзү©пјҢеҖҹеҠ©жү“йҖ зү№иүІж–ҮеҢ–еҹҺеёӮе’Ңе®һж–Ҫз”ҹжҖҒж–ҮжҳҺд№Ўжқ‘е»әи®ҫзӯүи®®йўҳеҸ‘еұ•зү№иүІж—…жёёпјҢжҜ”еҰӮдҝ®е»әзҶҠ延弼жұүе·қз”ҹжҙ»зәӘеҝөйҰҶпјҢеӨҚе»әд№қиҺІеҜәзӯүгҖӮ

й“ҫжҺҘпјҡ

зҶҠе»·ејјпјҲ1569е№ҙвҖ”1625е№ҙпјүпјҢеӯ—йЈһзҷҪпјҢжұҹеӨҸдәәпјҢдёҮеҺҶдәҢеҚҒдә”е№ҙпјҲ1597е№ҙпјүиҖғдёӯд№ЎиҜ•з¬¬дёҖеҗҚпјҢж¬Ўе№ҙдёӯиҝӣеЈ«пјҢжҺҲдҝқе®ҡжҺЁе®ҳгҖӮ

жҚ®гҖҠжҳҺеҸІгҖӢиҪҪпјҢдёҮеҺҶдёүеҚҒе…ӯе№ҙпјҢзҶҠе»·ејјеҸ—е‘Ҫе·ЎжҢүиҫҪдёңгҖӮдёҮеҺҶеӣӣеҚҒдёғе№ҙпјҢд»Ҙе…өйғЁеҸідҫҚйғҺд»ЈжқЁй•җз»Ҹз•ҘиҫҪдёңпјҢжӢӣйӣҶжөҒдәЎпјҢж•ҙиӮғеҶӣд»ӨпјҢйҖ жҲҳиҪҰпјҢжІ»зҒ«еҷЁпјҢжөҡеЈ•зј®еҹҺпјҢе®ҲеӨҮеӨ§еӣәгҖӮзҶ№е®—еҚідҪҚеҗҺпјҢжңқе»·д»»е‘Ҫд»–дёәе…өйғЁе°ҡд№Ұе…јеҸіеүҜйғҪеҫЎеҸІпјҢй©»еұұжө·е…іпјҢ第дәҢж¬ЎеҚҮд»»иҫҪдёңз»Ҹз•ҘгҖӮеҗҺеӣ е…өиҙҘжәғйҖҖзӯүеҺҹеӣ пјҢжІҰдёәеӣҡзҠҜпјҢеҸҲдёҚе№ёйҷ·е…Ҙе…ҡдәүпјҢдёәйҳүе…ҡжүҖе®іпјҢеӨ©еҗҜдә”е№ҙпјҲ1625е№ҙпјүиў«жқҖпјҢе№¶дј йҰ–д№қиҫ№гҖӮ

еҙҮзҘҜдәҢе№ҙпјҢзҶҠе»·ејјеҫ—д»ҘеҪ’葬故йҮҢгҖӮжё…д№ҫйҡҶеёқеңЁгҖҠи®әзҶҠе»·ејјгҖӢж–ҮдёӯиҜ„д»·пјҡжҳҺд№Ӣжҷ“и°•еҶӣдәӢиҖ…пјҢеҪ“д»ҘзҶҠе»·ејјдёәе·Ёж“ҳгҖӮ

зј–иҫ‘пјҡе”җеЁҮ

з»Ҳе®Ўпјҡеҗҙеҝ—еҶӣ йӯҸдҝқдёң

жқҘжәҗпјҡеӯқж„ҹж–°й—»зҪ‘