дәәзұ»еҗҢз–ҫз—…иҫғйҮҸпјҢ

жңҖжңүеҠӣзҡ„жӯҰеҷЁе°ұжҳҜ科еӯҰжҠҖжңҜгҖӮ

ж№–еҢ—жҳҜ科ж•ҷеӨ§зңҒпјҢ

жӯҰжұүжҳҜеӨ§еӯҰд№ӢеҹҺпјҢ

й«ҳж Ўзҡ„з§‘з ”е·ҘдҪңиҖ…们пјҢ

д№ҹдёҖзӣҙеҶІеңЁжҠ—з–«еүҚзәҝгҖӮ

з—…жҜ’жәҜжәҗгҖҒдј ж’ӯжңәзҗҶгҖҒ

жЈҖжөӢжҠҖжңҜгҖҒжӮЈиҖ…ж•‘жІ»вҖҰвҖҰ

дёәжү“иөўз–«жғ…йҳІжҺ§йҳ»еҮ»жҲҳжҸҗдҫӣ科жҠҖж”Ҝж’‘гҖӮ

еҚҺдёӯ科жҠҖеӨ§еӯҰ

28дёӘз§‘з ”еӣўйҳҹеҗҢжӯҘж”»е…і

з»Ҹиҙ№жҠ•е…ҘвҖңдёҠдёҚе°ҒйЎ¶вҖқ

еҚҺдёӯ科жҠҖеӨ§еӯҰжҳҜдёҖжүҖе·Ҙ科гҖҒеҢ»з§‘дјҳеҠҝзӘҒеҮәзҡ„з»јеҗҲжҖ§гҖҒз ”з©¶еһӢйҮҚзӮ№еӨ§еӯҰгҖӮзӣ®еүҚпјҢеӯҰж Ўе·Із»„з»Ү3жү№вҖңж–°еһӢеҶ зҠ¶з—…жҜ’иӮәзӮҺеә”жҖҘ科жҠҖж”»е…ідё“йЎ№вҖқеә”жҖҘйЎ№зӣ®гҖӮиҜҘж ЎиЎЁзӨәпјҢз§‘з ”з»Ҹиҙ№жҠ•е…ҘдёҠдёҚе°ҒйЎ¶гҖӮ

зӣ®еүҚиҜҘж Ўз§‘з ”жҠ•е…Ҙ28дёӘз§‘з ”еҚ•дҪҚпјҲз§‘з ”йҷўжүҖе’ҢеҢ»йҷўпјүпјҢйҮҚзӮ№еӣўйҳҹжңү24дёӘпјҢеҢ…жӢ¬з ”究еҢ»з–—иҜҠж–ӯе’Ңдәәе·ҘжҷәиғҪзҡ„жңү6дёӘпјҢе…¬е…ұеҚ«з”ҹе’ҢжІ»зҗҶ3дёӘпјҢиҚҜзү©з ”еҸ‘11дёӘгҖҒз–«иӢ—з ”еҸ‘2дёӘгҖҒжі•еҫӢ法规2дёӘгҖӮ

еҗҺз»ӯпјҢиҜҘж Ўе°ҶеңЁе»әи®ҫеӣҪйҷ…еҢ»еӯҰдёӯеҝғеҹәзЎҖдёҠгҖҒжӢҹе»әдәәдёҺеҠЁзү©е…ұжӮЈдј жҹ“з—…йҳІжІ»еӣҪ家йҮҚзӮ№е®һйӘҢе®ӨпјҢйҖҡиҝҮе№іеҸ°жңҚеҠЎз§‘з ”е’ҢдәәжүҚпјҢд»Һж №жң¬дёҠйў„йҳІе’ҢиҜҠж–ӯиҝҷзұ»з–ҫз—…гҖӮжӯӨеӨ–пјҢиҜҘж Ўд№ҹжӯЈеңЁеҠ еҝ«зӣёе…ідёӯиҚҜз ”еҲ¶пјҢеҸ‘жҢҘдёӯиҚҜеңЁжҠ—еҮ»з–«жғ…дёӯзҡ„дҪңз”ЁгҖӮ

вҖңеҗҢжөҺе’–е•ЎвҖқвҖңеҚҸе’ҢзәўиҢ¶вҖқ

дёӯиҘҝз»“еҗҲжҠ—з–«ж•Ҳжһңжҳҫи‘—

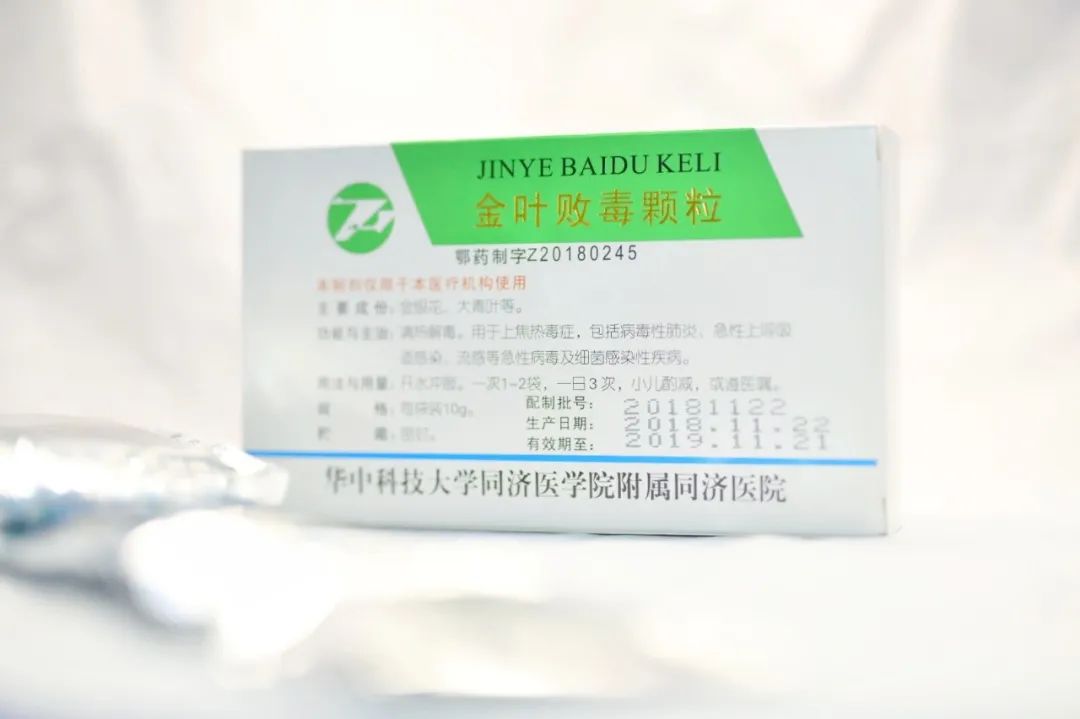

вҖңеҗҢжөҺе’–е•ЎвҖқвҖңеҚҸе’ҢзәўиҢ¶вҖқеҸҜдёҚжҳҜйҘ®е“ҒпјҢиҖҢжҳҜеҚҺдёӯ科жҠҖеӨ§еӯҰйҷ„еұһеҗҢжөҺгҖҒеҚҸе’ҢеҢ»йҷўеҲҶеҲ«жҺЁеҮәзҡ„пјҢж–°еҶ иӮәзӮҺзҡ„йў„йҳІе’ҢиҪ»з—Үзҡ„жңүж•ҲдёӯиҚҜгҖӮ

вҖңеҗҢжөҺе’–е•ЎвҖқжҳҜйҮ‘еҸ¶иҙҘжҜ’йў—зІ’пјҢ2003е№ҙвҖңйқһе…ёвҖқжңҹй—ҙз”ЁдәҺSARSз—…жҜ’ж„ҹжҹ“зҡ„йў„йҳІе’ҢжІ»з–—пјҢеҸ–еҫ—дәҶеҫҲеҘҪзҡ„йў„йҳІж•ҲжһңпјҢиў«еӣҪеӨ–еҸӢдәәиӘүдёәвҖңеҗҢжөҺе’–е•ЎвҖқгҖӮжӯӨж¬ЎжҠ—еҮ»ж–°еҶ иӮәзӮҺе®ғеҶҚж¬ЎеҸ‘жҢҘдәҶйҮҚиҰҒзҡ„йў„йҳІе’ҢжІ»з–—дҪңз”ЁпјҢзӣ®еүҚеӣўйҳҹжӯЈеңЁеҒҡиҝӣдёҖжӯҘзҡ„ејҖеҸ‘гҖӮ

еӣҫпјҡвҖңеҗҢжөҺе’–е•ЎвҖқйҮ‘еҸ¶иҙҘжҜ’йў—зІ’

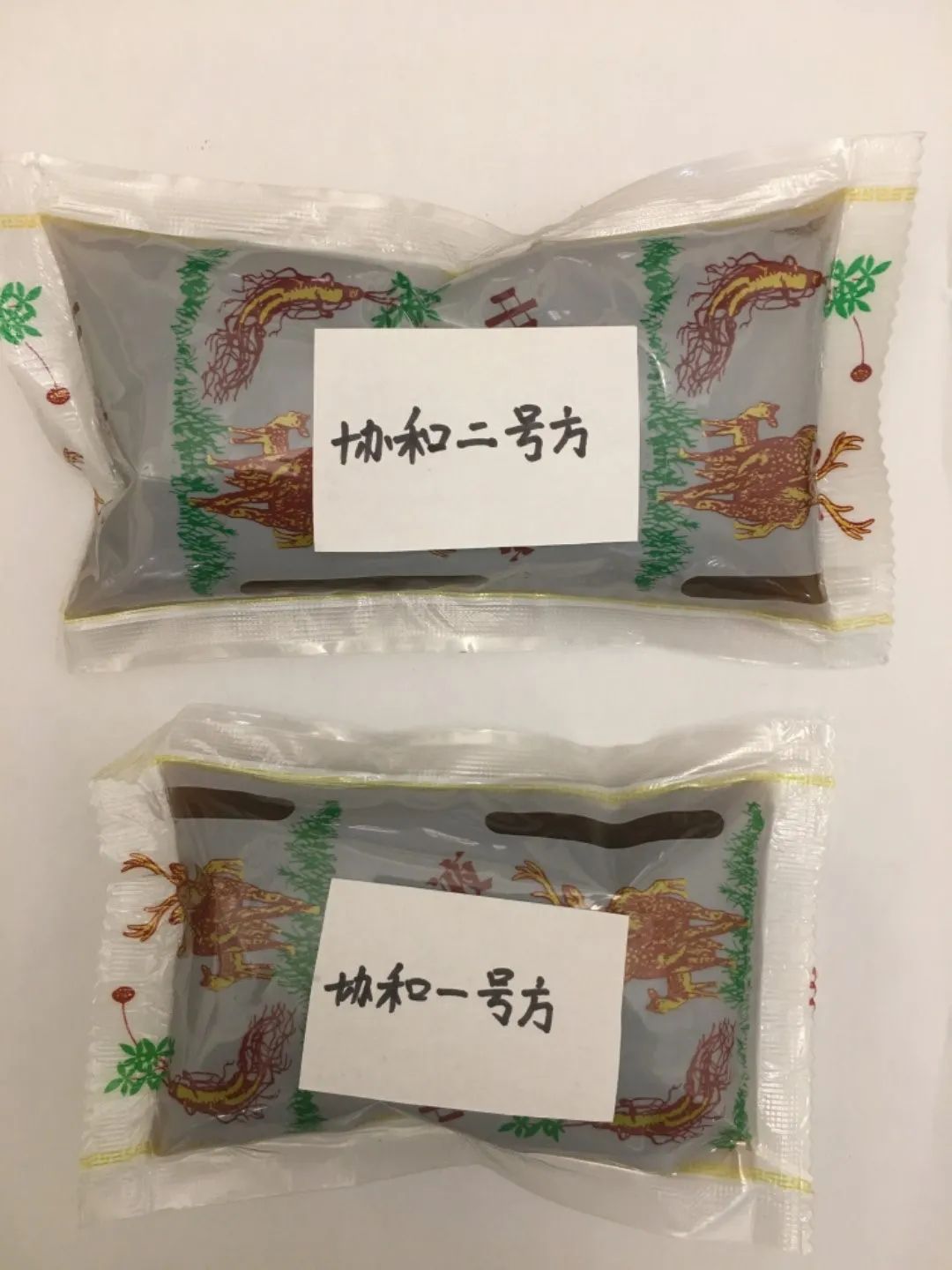

вҖңеҚҸе’ҢзәўиҢ¶вҖқжҳҜеҚҸе’Ң1еҸ·е’ҢеҚҸе’Ң2еҸ·дёӯиҚҜеӨҚж–№пјҢ1еҸ·ж–№з”ЁдәҺйў„йҳІпјҢ2еҸ·ж–№з”ЁдәҺж—©жңҹжІ»з–—гҖӮиҜҘиҚҜеҸҜд»ҘжҳҺжҳҫзј“и§ЈжӮЈиҖ…з—ҮзҠ¶гҖҒзј©зҹӯе№іеқҮдҪҸйҷўж—ҘпјҢж”№е–„йЈҹж¬ІпјҢеҗҢж—¶йҒҝе…ҚдәҶж–°еҶ иӮәзӮҺз—…дәәиҪ¬йҮҚз—ҮпјҢдҝғиҝӣз–ҫз—…ж—©ж—Ҙеә·еӨҚгҖӮзӣ®еүҚе·Ійқўеҗ‘жҠ—з–«дёҖзәҝеҢ»еҠЎдәәе‘ҳеҸ‘ж”ҫ3дёҮдҪҷиўӢпјҢеңЁдҝқжҠӨеҢ»еҠЎдәәе‘ҳе®үе…Ёж–№йқўз–—ж•Ҳжҳҫи‘—гҖӮ

еӣҫдёәпјҡвҖңеҚҸе’ҢзәўиҢ¶вҖқеҚҸе’Ң1еҸ·е’ҢеҚҸе’Ң2еҸ·дёӯиҚҜеӨҚж–№

иҘҝиҚҜз ”еҸ‘ж–№йқўпјҢеӯҰж Ўд№ҹеңЁдёҚж–ӯжҺЁиҝӣгҖӮзӣ®еүҚз§‘з ”дәәе‘ҳе°Ҷдј з»ҹзҡ„жІ»з–—з–ҹз–ҫдёӯеёёз”Ёзҡ„ж°Ҝе–№еҲ¶дҪңжҲҗдәҶе–·йӣҫеүӮпјҢе·Із»ҸиҺ·еҫ—дёҙеәҠиҜ•йӘҢз ”з©¶дјҰзҗҶжү№д»¶гҖӮ

еә·еӨҚз—…дәәиЎҖжөҶжІ»з–—зҡ„ж–№жі•еңЁеҚҸе’ҢеҢ»йҷўд№ҹжӯЈеңЁејҖеұ•дёӯпјҢзӣ®еүҚе·Іе®ҢжҲҗйҮҮжөҶ40дҫӢпјҢеӣһиҫ“21дҫӢпјҢзү№еҲ«еңЁйҮҚз—ҮжӮЈиҖ…жІ»з–—дёӯеҸ–еҫ—дәҶжҳҫи‘—з–—ж•ҲгҖӮ

еҚҸе’ҢеҢ»йҷўеӣўйҳҹиҒ”еҗҲе…¶д»–еӣўйҳҹз ”еҲ¶дәҶж–°еһӢеҶ зҠ¶з—…жҜ’IgM/IgGжҠ—дҪ“еҝ«йҖҹжЈҖжөӢиҜ•еүӮзӣ’пјҢз”ЁдәҺж ёй…ёжЈҖжөӢе‘ҲзҺ°еҒҮйҳҙжҖ§зҡ„жғ…еҶөпјҢд»ҘжүӢжҢҮиЎҖеҒҡдёәж Үжң¬пјҢеҸӘйңҖ15еҲҶй’ҹе°ұеҸҜд»ҘеҮәз»“жһңгҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢеҚҺдёӯ科жҠҖеӨ§еӯҰиҚҜеӯҰйҷўжқҺеҚҺж•ҷжҺҲеӣўйҳҹйҰ–ж¬ЎжҸҗеҮәпјҢеј—жһ—иӣӢзҷҪй…¶еҸҜиғҪжҳҜжІ»з–—ж–°еҶ з—…жҜ’ж„ҹжҹ“з–ҫз—…зҡ„ж–°йқ¶зӮ№гҖӮеҹәзЎҖеҢ»еӯҰйҷўиҒ”еҗҲеӨҡе®¶з§‘з ”жңәжһ„зӯӣйҖүеҮәдә”з§ҚеҸҜиғҪеҜ№ж–°еһӢеҶ зҠ¶з—…жҜ’жңүж•Ҳзҡ„жҠ—з—…жҜ’иҚҜзү©гҖӮ

ж–°еһӢдәәдҪ“жөӢжё©зәўеӨ–зғӯеғҸд»Ә

0.3з§’е®ҢжҲҗиҪҰеҶ…дәәе‘ҳжөӢжё©

жҳЁж—ҘпјҢи®°иҖ…дёҖиЎҢиҝӣе…ҘеҚҺдёӯ科жҠҖеӨ§еӯҰж Ўеӣӯж—¶пјҢж Ўй—ЁеҸЈи®ҫзҪ®зҡ„дәәдҪ“жөӢжё©зәўеӨ–и®ҫеӨҮжӯЈеңЁиҝҗиҪ¬пјҢдёҚеҲ°1з§’ж—¶й—ҙпјҢеҮ зұіеӨ–зҡ„еұҸ幕дёҠе°ұжҳҫзӨәдәҶиҪҰдёҠдәәе‘ҳдҪ“жё©гҖӮ

еӣҫпјҡдәәдҪ“жөӢжё©зәўеӨ–и®ҫеӨҮжӯЈеңЁиҝҗиҪ¬

еҚҺдёӯ科жҠҖеӨ§еӯҰеӣҪ家数жҺ§зі»з»ҹе·ҘзЁӢжҠҖжңҜз ”з©¶дёӯеҝғдё»д»»гҖҒжӯҰжұүеҚҺдёӯж•°жҺ§иӮЎд»Ҫжңүйҷҗе…¬еҸёи‘ЈдәӢй•ҝйҷҲеҗүзәўж•ҷжҺҲд»Ӣз»ҚпјҢиҝҷеҸ°жңҖж–°зҡ„дәәдҪ“жөӢжё©зәўеӨ–зғӯеғҸд»ӘжөӢжё©йҖҹеәҰеҝ«пјҢеҸӘйңҖ0.3з§’е®ҢжҲҗжөӢжё©пјӣжөӢжё©зІҫеәҰдјҳдәҺВұ0.3в„ғпјӣжөӢжё©и·қзҰ»иҫҫ6вҖ”8зұіпјҢеңЁжңәеңәгҖҒй«ҳй“ҒгҖҒеӯҰж ЎзӯүдәәжөҒеҜҶйӣҶзҡ„еә”з”ЁеңәжҷҜдёӯпјҢеҜ№дәәжөҒйҖҹеәҰжІЎжңүеҪұе“ҚпјҢдё”еҮҸе°‘дәҶдәӨеҸүж„ҹжҹ“зҡ„жҰӮзҺҮгҖӮ

иҜҘи®ҫеӨҮеҲ©з”Ёдәәи„ёиҜҶеҲ«зӯүдәәе·ҘжҷәиғҪжҠҖжңҜиҜҶеҲ«иў«жөӢзӣ®ж ҮпјҢеӨ§еӨ§йҷҚдҪҺдәҶиҜҜжҠҘзҺҮгҖӮ并且еҲ©з”Ёдә’иҒ”зҪ‘жҠҖжңҜпјҢе®һзҺ°дәҶиҝңзЁӢзӣ‘жҺ§жҠҘиӯҰпјҢе»әз«ӢдәҶдҪ“жё©зӣ‘жҺ§еӨ§ж•°жҚ®дёӯеҝғгҖӮ

з–«жғ…зҲҶеҸ‘д»ҘжқҘпјҢеҚҺдёӯж•°жҺ§еҠ зҸӯеҠ зӮ№пјҢж»ЎиҙҹиҚ·з”ҹдә§гҖӮеҲ°зӣ®еүҚдёәжӯўпјҢе·ІзҙҜи®Ўз”ҹдә§дәҶдёҖеҚғеӨҡеҸ°и®ҫеӨҮпјҢеңЁжӯҰжұүгҖҒе№ҝдёңгҖҒйҮҚеәҶгҖҒжІіеҚ—гҖҒеҢ—дә¬зӯүеӨҡең°жҠ•е…ҘдҪҝз”ЁгҖӮ

жӯҰжұүеӨ§еӯҰ

з ”еҸ‘ж’’зҪ‘ејҸжЈҖжөӢз—…жҜ’ж–№ејҸ

йҳіжҖ§жЈҖеҮәзҺҮжҸҗеҚҮеӣӣжҲҗеӨҡ

й’ҲеҜ№ж–°еҶ з—…жҜ’дј з»ҹж ёй…ёжЈҖжөӢйҳіжҖ§жЈҖеҮәзҺҮдҪҺзҡ„й—®йўҳпјҢжӯҰжұүеӨ§еӯҰиҒ”еҗҲеӣўйҳҹеҲӣж–°жҖ§ејҖеҸ‘дәҶзәізұіеӯ”йқ¶еҗ‘жөӢеәҸжЈҖжөӢж–№жі•пјҲNanopore Targeted SequencingпјҢNTSпјүпјҢиғҪеӨ§е№…жҸҗеҚҮйҳіжҖ§жЈҖеҮәзҺҮпјҢ并иғҪе®һзҺ°еҪ“еӨ©еҗҢж—¶жЈҖжөӢж–°еҶ е’Ңе…¶д»–10з§Қеёёи§Ғе‘јеҗёйҒ“з—…жҜ’并зӣ‘жөӢз—…жҜ’зӘҒеҸҳгҖӮ

еӣҫпјҡз ”з©¶еӣўйҳҹеңЁзӮ№еҢ»йҷўеҲ©з”ЁNTSиҝӣиЎҢжЈҖжөӢ

иҒ”еҗҲеӣўйҳҹжҲҗе‘ҳеҢ…жӢ¬жӯҰжұүеӨ§еӯҰиҚҜеӯҰйҷўеҲҳеӨ©зҪЎж•ҷжҺҲпјҢжӯҰжұүеӨ§еӯҰдәәж°‘еҢ»йҷўжқҺиүіж•ҷжҺҲгҖҒдҪҷй”Ӯй•ӯж•ҷжҺҲпјҢжӯҰжұүиҮ»зҶҷеҢ»еӯҰжЈҖйӘҢе®һйӘҢе®Өжңүйҷҗе…¬еҸёжҖ»иҙҹиҙЈдәәд»ҳзҲұжҖқеҚҡеЈ«зӯүгҖӮ

еӣўйҳҹз ”еҸ‘зҡ„NTSжҠҖжңҜзҡ„зү№зӮ№еңЁдәҺпјҡе®ғе°ҶжЈҖжөӢиҢғеӣҙжү©еӨ§еҲ°9дёӘеҹәеӣ гҖҒ12дёӘдҪҚзӮ№пјҢе…ЁйқўиҰҶзӣ–з—…жҜ’еҹәеӣ з»„дёҠдё»иҰҒеҹәеӣ еҢәеҹҹпјҢ100%иҰҶзӣ–з—…жҜ’еҹәеӣ з»„дёҠжҜ’еҠӣзӣёе…ізҡ„йҮҚиҰҒеҹәеӣ пјҢжЈҖжөӢз—…жҜ’еҹәеӣ з»„иҢғеӣҙжҸҗеҚҮ100еҖҚпјҢд»ҺиҖҢжҳҫи‘—жҸҗй«ҳжЈҖжөӢж•Ҹж„ҹжҖ§е’ҢеҮҶзЎ®жҖ§гҖӮ

еҲҳеӨ©зҪЎд»Ӣз»ҚпјҢqPCRж–№жі•еҘҪжҜ”жҳҜз”ЁдёҖжҠҠзӢҷеҮ»жһӘеҺ»еҮ»жү“ж ·жң¬дёӯзҡ„з—…жҜ’ж ёй…ёпјҢжңүдёҖе®ҡжҰӮзҺҮеҮ»дёҚдёӯпјҢиҖҢNTSжҠҖжңҜеҲҷжҳҜж’’зҪ‘пјҢеҗҢж—¶ж’’еҚҒеҮ еј зҪ‘пјҢиҝҷж ·иғҪжҚ•иҺ·з—…жҜ’ж ёй…ёзҡ„жҰӮзҺҮеӨ§еӨ§еўһеҠ пјҢиҝҳиғҪеңЁжҚ•иҺ·зҡ„еҗҢж—¶иҜ»еҮәеәҸеҲ—гҖӮ

иҝҷж ·пјҢдёҖж¬ЎжЈҖжөӢдёҚд»…еҸҜд»ҘзЎ®иҜҠжҳҜеҗҰж–°еҶ пјҢиҖҢдё”е…¶д»–еёёи§Ғзҡ„е‘јеҗёйҒ“з—…жҜ’пјҢиғҪдёәеҢ»з”ҹеҲҶиҜҠжҸҗдҫӣзЎ®еҲҮдҫқжҚ®гҖӮ

еӣўйҳҹйҖҡиҝҮе№іиЎҢжөӢиҜ•еҸ‘зҺ°пјҢNTSжҜ”qPCRзҡ„йҳіжҖ§жЈҖеҮәзҺҮжҸҗеҚҮ43.8%гҖӮжӯӨеӨ–пјҢеҜ№дәҺй«ҳжө“еәҰз—…жҜ’ж ·жң¬пјҢNTSд»…йңҖжөӢеәҸ10еҲҶй’ҹеҚіеҸҜжЈҖжөӢйҳіжҖ§пјҢеҚідҪҝжһҒдҪҺжө“еәҰз—…жҜ’ж ·жң¬пјҢд№ҹд»…йңҖжөӢеәҸ4е°Ҹж—¶е®ҢжҲҗжЈҖжөӢгҖӮ

еҢ»з–—жңәеҷЁдәәжңҚеҠЎйӣ·зҘһеұұ

AIдёҚеҲ°дёӨз§’иҜҶеҲ«CTеҪұеғҸ

жӯҰжұүеӨ§еӯҰиҝҳеңЁеӯҰ科дәӨеҸүеҠ©еҠӣжҠ—з–«ж–№йқўпјҢеҒҡдәҶеҫҲеӨҡе°қиҜ•гҖӮ

еңЁйӣ·зҘһеұұеҢ»йҷўпјҢжңәеҷЁдәәвҖңе°ҸзҸҲвҖқе·Із»ҸеҝҷзўҢдәҶеҮ еӨ©гҖӮе®ғдё»иҰҒз”ЁдәҺеҢ»йҷўзү©иө„зҡ„жҷәиғҪй…ҚйҖҒпјҢжүҝжӢ…йҖ’йҖҒеҢ–йӘҢеҚ•гҖҒйҖҒиҚҜгҖҒйҖҒйӨҗиҝӣйҡ”зҰ»еҢәд»ҘеҸҠеӣһ收被жңҚе’ҢеҢ»з–—еһғеңҫзӯүе·ҘдҪңгҖӮ

иҝҷеҸ°еҢ»з–—жңҚеҠЎжңәеҷЁдәәз”ұжӯҰжұүеӨ§еӯҰеӣҪ家еӨҡеӘ’дҪ“иҪҜ件е·ҘзЁӢжҠҖжңҜз ”з©¶дёӯеҝғгҖҒжөӢз»ҳйҒҘж„ҹдҝЎжҒҜе·ҘзЁӢеӣҪ家йҮҚзӮ№е®һйӘҢе®ӨиҒ”еҗҲз ”еҸ‘гҖӮ

йЎ№зӣ®жҠҖжңҜжҖ»е·Ҙеј иүҜеҹ№ж•ҷжҺҲд»Ӣз»ҚпјҢе®ғиғҪиҮӘ主规еҲ’жңҖдјҳи·Ҝеҫ„гҖҒиҮӘеҠЁз»•ејҖйҡңзўҚзү©гҖҒиҮӘдё»е……з”өпјҢеҸҜд»Ҙ24е°Ҹж—¶е·ҘдҪңпјҢжһҒеӨ§еҮҸе°‘дәҶеҢ»жҠӨдәәе‘ҳиҝӣе…Ҙйҡ”зҰ»еҢәзҡ„йў‘ж¬ЎпјҢйҷҚдҪҺдәҶеүҚзәҝе·ҘдҪңдәәе‘ҳзҡ„йЈҺйҷ©е’ҢиҙҹжӢ…гҖӮ

еј иүҜеҹ№ж•ҷжҺҲеӣўйҳҹиҝҳдёҺи®Ўз®—жңәеӯҰйҷўдәәе·ҘжҷәиғҪз ”з©¶йҷўжқңеҚҡж•ҷжҺҲеӣўйҳҹпјҢдёҺжӯҰжұүеӨ§еӯҰдәәж°‘еҢ»йҷўж”ҫ射科жҹҘдә‘йЈһдё»д»»зҡ„еӣўйҳҹйҖҡеҠӣеҚҸдҪңпјҢејҖеҸ‘еҮәдёҖеҘ—ж–°еҶ иӮәзӮҺCTеҪұеғҸдәәе·ҘжҷәиғҪеӨ„зҗҶзі»з»ҹгҖӮ

иҝҷеҘ—зі»з»ҹж–°еҶ иӮәзӮҺжЈҖеҮәзҡ„ж•Ҹж„ҹжҖ§иҫҫеҲ°97.6%пјҢеҲқзӯӣжҷ®йҖҡеһӢе’ҢйҮҚеһӢжӮЈиҖ…зҡ„еҮҶзЎ®зҺҮиҫҫеҲ°91.5%пјҢжЈҖеҮәж–°еҶ иӮәзӮҺCTеҪұеғҸз—…еҸҳе№іеқҮеҸӘйңҖиҖ—иҙ№1.33з§’гҖӮ

иҝҷеҘ—зі»з»ҹзӣ®еүҚе·ІеңЁдәәж°‘еҢ»йҷўж”ҫ射科еә”з”ЁпјҢеӨ§еӨ§йҷҚдҪҺдәҶеҢ»з”ҹзҡ„еҠіеҠЁејәеәҰпјҢжҸҗй«ҳдәҶе·ҘдҪңж•ҲзҺҮгҖӮ

вҖңеҗҢеҹҺеҸҢжҳҹвҖқиЎЁзҺ°дә®зңјпјҢ

е…¶д»–еңЁжұүй«ҳж ЎеңЁжҠ—з–«з§‘з ”

е…¬е…іж–№йқўд№ҹдёҖеҲ»жІЎжңүеҒңжӯҮпјҢ

иҙЎзҢ®зқҖиҮӘе·ұзҡ„еҠӣйҮҸгҖӮ

жӯҰжұүзҗҶе·ҘеӨ§еӯҰ

з ”з©¶еӣўйҳҹеҸ‘зҺ°йҳҝе…№жө·й»ҳз—…жүӢжҖ§зәізұіиҚҜзү©пјҲSAиҚҜзү©пјүеҸҜиғҪжңүеҫҲеҘҪзҡ„жҠ—ж–°еҶ з—…жҜ’дҪңз”ЁпјҢйў„жөӢиҜҘиҚҜзү©еҸҜжҠ‘еҲ¶еҶ зҠ¶з—…жҜ’еј•иө·зҡ„е…Қз–«зі»з»ҹиҝҮжҝҖеҜ№иӮәз»„з»Үзҡ„ж”»еҮ»гҖӮзӣ®еүҚжӯЈеңЁиҝӣдёҖжӯҘз ”з©¶дёӯгҖӮ

жӯҰжұүзҗҶе·ҘеӨ§еӯҰе®ү全科еӯҰдёҺеә”жҖҘз®ЎзҗҶеӯҰйҷўйҷўй•ҝе®ӢиӢұеҚҺж•ҷжҺҲеҸ—иҒҳдёәж№–еҢ—зңҒж–°еҶ иӮәзӮҺз–«жғ…йҳІжҺ§з»јеҗҲ专家组еә”жҖҘз®ЎзҗҶе’ҢеҹҺеёӮе®үе…ЁиҝҗиЎҢ组专家пјҢз§ҜжһҒеҗ‘зңҒ委зңҒж”ҝеәңе°ұеӨҚе·ҘеӨҚдә§гҖҒдҝқйҡңеҹҺеёӮе®үе…ЁиҝҗиЎҢзӯүж–№йқўжҸҗдҫӣ专家咨иҜўе»әи®®гҖӮ

еҚҺдёӯеёҲиҢғеӨ§еӯҰ

иҝ‘ж—ҘпјҢж•ҷиӮІйғЁеҚҺдёӯеёҲиҢғеӨ§еӯҰеҝғзҗҶжҸҙеҠ©зғӯзәҝе№іеҸ°жӯЈејҸејҖйҖҡпјҢжұҮиҒҡдәҶ200еӨҡжүҖй«ҳж Ўе’Ңе…¶е®ғжңәжһ„зҡ„дё“дёҡеҝ—ж„ҝдәәе‘ҳпјҢйқўеҗ‘зӨҫдјҡе…¬дј—жҸҗдҫӣз–«жғ…зӣёе…ізҡ„еҝғзҗҶжҸҙеҠ©зғӯзәҝе’ҢзҪ‘з»ңж”ҜжҢҒжңҚеҠЎпјҢжңҖеӨ§еҸҜж»Ўи¶і1000дәәеҗҢж—¶жұӮеҠ©гҖӮ

дёӯеҚ—иҙўз»Ҹж”ҝжі•еӨ§еӯҰ

еҸ‘жҢҘеӯҰж ЎеӯҰ科专й•ҝгҖҒдё“дёҡдјҳеҠҝпјҢй’ҲеҜ№з–«жғ…жңҹй—ҙзҡ„еә”жҖҘз®ЎзҗҶгҖҒдјҒдёҡеҸ‘еұ•гҖҒеҶңдёҡз”ҹдә§гҖҒзӨҫдјҡжІ»зҗҶгҖҒж—…жёёеҸ‘еұ•зӯүж–№йқўејҖеұ•з ”究пјҢжҸҗеҮәе»әи®ҫжҖ§зҡ„ж„Ҹи§Ғе»әи®®пјҢе·ІжңүдәҢеҚҒдҪҷйЎ№е»әи®®иў«е…ҡдёӯеӨ®е’Ңж№–еҢ—зңҒгҖҒжӯҰжұүеёӮзӯүжңүе…ійғЁй—ЁйҮҮзәіжҲ–йўҶеҜјеҗҢеҝ—жү№зӨәгҖӮ

дёӯеӣҪең°иҙЁеӨ§еӯҰ(жӯҰжұү)

и®ҫи®ЎејҖеҸ‘еҮәжӯҰжұүеёӮж–°еҶ з—…жҜ’иӮәзӮҺз–«жғ…жҖҒеҠҝеҲҶжһҗзі»з»ҹпјҢеҲ©з”Ёдә’иҒ”зҪ‘收йӣҶз–«жғ…гҖҒеҢ»з–—иө„жәҗзӯүзӣёе…іеӨ§ж•°жҚ®пјҢиҝҗз”Ёең°зҗҶдҝЎжҒҜзі»з»ҹгҖҒжҷәиғҪеҲҶжһҗжЁЎеһӢгҖҒеӨ§ж•°жҚ®еҸҜи§ҶеҢ–еҲҶжһҗзӯүжҠҖжңҜпјҢеҲқжӯҘе®һзҺ°дәҶз–«жғ…еҠЁжҖҒеҸҜи§ҶеҲҶжһҗгҖӮеҸҜдёәж”ҝеәңйғЁй—ЁеҶізӯ–жҸҗдҫӣеҸӮиҖғпјҢд№ҹжңүеҠ©дәҺз–«жғ…дј ж’ӯеҲҶжһҗгҖӮ

ж№–еҢ—еӨ§еӯҰ

з ”з©¶е»әз«ӢдәҶеҹәдәҺPfAgoзҡ„еҲҶеӯҗиҜҠж–ӯж–№жі•пјҢиҜҘж–№жі•дёҺиҚ§е…үе®ҡйҮҸPCRжҠҖжңҜз»“еҗҲпјҢеҸҜжҸҗй«ҳжЈҖжөӢзҒөж•ҸеәҰпјҢжҳҫи‘—ж”№е–„зҺ°жңүиҜ•еүӮзӣ’еҒҮйҳҙжҖ§иҝҮй«ҳзҡ„й—®йўҳгҖӮ

ж№–еҢ—дёӯеҢ»иҚҜеӨ§еӯҰ

еҗ„йҷ„еұһеҢ»йҷўз§ҜжһҒејҖеұ•дёӯиҘҝеҢ»з»“еҗҲжІ»з–—пјҢ并иҝӣиЎҢеӨ„ж–№з ”еҸ‘пјҢеҪўжҲҗдәҶиӮәзӮҺ1еҸ·е’ҢиӮәзӮҺ2еҸ·иҚҜж–№гҖҒж№–еҢ—дёӯеҢ»еӨ§еӯҰиҚҜж–№гҖӮвҖңиӮәзӮҺ1еҸ·вҖқе·Іеә”з”ЁдәҺе…ЁзңҒж–°еһӢеҶ зҠ¶з—…жҜ’ж„ҹжҹ“иӮәзӮҺз–‘дјјгҖҒдёҙеәҠиҜҠж–ӯз—…дҫӢеҸҠзЎ®иҜҠз—…дҫӢжІ»з–—дёӯгҖӮ

жҚ®и®°иҖ…дәҶи§ЈпјҢж№–еҢ—зңҒж•ҷиӮІеҺ…й«ҳеәҰйҮҚи§ҶеҸ‘жҢҘй«ҳж Ўз§‘жҠҖеҲӣж–°иө„жәҗдјҳеҠҝпјҢз§ҜжһҒз»„з»Үй«ҳж ЎејҖеұ•з–«жғ…йҳІжҺ§зӣёе…із§‘жҠҖж”»е…ігҖӮ

зңҒж•ҷиӮІеҺ…е°ҶеҜ№й«ҳж Ўз§‘з ”жҲҗжһңзӘҒеҮәпјҢеңЁз–«жғ…йҳІжІ»дёӯдҪңеҮәиҫғеӨ§иҙЎзҢ®зҡ„йЎ№зӣ®пјҢз»ҷдәҲдёҖе®ҡзҡ„з»Ҹиҙ№иЎҘеҠ©пјҢ并еҜ№еңЁз–«з—…йҳІжІ»дёӯдҪңеҮәйҮҚеӨ§иҙЎзҢ®зҡ„й«ҳж ЎеңЁвҖңеҸҢдёҖжөҒвҖқе»әи®ҫгҖҒз§‘з ”е№іеҸ°е»әи®ҫе’ҢдәәжүҚйЎ№зӣ®зӯүж–№йқўз»ҷдәҲеҖҫж–ңж”ҜжҢҒгҖӮ

жқҘжәҗпјҡжҘҡеӨ©йғҪеёӮжҠҘ

зј–иҫ‘пјҡжұӨйқҷ

е®Ўж ёпјҡдҪҷжҳҺеҚҺ

з»Ҳе®Ўпјҡеҗҙеҝ—еҶӣ йӯҸдҝқдёң

еҮәе“Ғпјҡеӯқж„ҹе№ҝз”өдә‘дёҠеӯқж„ҹ