еңЁжҜӣжіҪдёңзҡ„дёҖз”ҹдёӯпјҢжӣҫжңүиҝҮдёҖж¬ЎгҖҒд№ҹжҳҜе”ҜдёҖзҡ„дёҖж¬ЎдёәжҲҳеҸӢжҠ¬жЈәдёӢ葬гҖӮдә«жӯӨж®ҠиҚЈиҖ…пјҢе°ұжҳҜдјҹеӨ§зҡ„е…ұдә§дё»д№үжҲҳеЈ«гҖҒе·ҘдәәиҝҗеҠЁзҡ„еҚ“и¶ҠйўҶеҜјдәәпјҢеҮәз”ҹдәҺж№–еҢ—й»„еҶҲзҡ„еј жө©зғҲеЈ«гҖӮ

еӣҫдёәпјҡеј жө©еҗҢеҝ—

еј жө©пјҲ1897вҖ”1942пјүпјҢеҺҹеҗҚжһ—иӮІиӢұпјҢз”ҹдәҺж№–еҢ—зңҒй»„еҶҲеҺҝжһ—家ж№ҫдёҖдёӘжүӢе·Ҙжҹ“з»Үе·Ҙдәә家еәӯпјҢеҸӮеҠ йқ©е‘ҪеҗҺж”№еҗҚдёәжһ—д»Ідё№пјҢеҢ–еҗҚеј жө©гҖӮеј жө©е’Ңе…ҡзҡ„ж—©жңҹжқ°еҮәйўҶеҜјдәәгҖҒвҖңйҫҷеҚҺ24зғҲеЈ«вҖқд№ӢдёҖзҡ„жһ—иӮІеҚ—жҳҜеҗҢдёҖдёӘжӣҫзҘ–зҲ¶зҡ„е Ӯе…„ејҹпјҢиҝҳе’Ңжһ—еҪӘжҳҜе Ӯе…„ејҹгҖӮеј жө©е№ҙй•ҝжһ—иӮІеҚ—дёҖеІҒгҖҒй•ҝжһ—еҪӘ10еІҒгҖӮжһ—еҪӘжҳҜеңЁеј жө©зҡ„зӣҙжҺҘеҪұе“Қе’Ңеё®еҠ©дёӢиө°еҮә家门гҖҒиҖғе…Ҙй»„еҹ”еҶӣж Ўзҡ„гҖӮеј жө©еңЁжһ—家жҺ’иЎҢ第八пјҢжһ—еҪӘзӯүејҹејҹ们йғҪе°Ҡз§°д»–дёәвҖңе…«е“ҘвҖқгҖӮ

еӣҫдёәпјҡ1937е№ҙ9жңҲпјҢеј жө©е’ҢдёҖдәҢд№қеёҲеёҲй•ҝеҲҳдјҜжүҝгҖҒд»»ејјж—¶зӯүеңЁйҷ•иҘҝдә‘йҳігҖӮеҗҺжҺ’е·Ұиө·пјҡд»»ејјж—¶гҖҒеҲҳдјҜжүҝгҖҒеј жө©пјӣеүҚжҺ’е·Ұиө·пјҡд»»ејјж—¶еӨ«дәәйҷҲзҗ®иӢұгҖҒеҲҳдјҜжүҝеӨ«дәәжұӘиҚЈеҚҺгҖҒ欧йҳій’ҰеӨ«дәә蔡银йҰҷгҖӮ

дёҚиҫұдҪҝе‘Ҫ иӮ©иҙҹеӣһеӣҪйҮҚд»»

1922е№ҙпјҢеј жө©з»Ҹжһ—иӮІеҚ—гҖҒжҒҪд»ЈиӢұд»Ӣз»ҚпјҢеҠ е…ҘдәҶдёӯеӣҪе…ұдә§е…ҡпјҢеҸӮеҠ дәҶйҰҷжёҜжө·е‘ҳеӨ§зҪўе·ҘгҖӮ1924е№ҙ5жңҲпјҢеј жө©еҺ»иҺ«ж–Ҝ科е…ұдә§дё»д№үеҠіеҠЁеӨ§еӯҰеӯҰд№ гҖӮ1933е№ҙпјҢеј жө©еҢ–еҗҚжқҺеӨҚд№ӢеҲ°иҺ«ж–Ҝ科пјҢжӢ…д»»дёӯеӣҪе…ұдә§е…ҡй©»е…ұдә§еӣҪйҷ…д»ЈиЎЁеӣўзҡ„жҲҗе‘ҳе’ҢдёӯеҚҺе…ЁеӣҪжҖ»е·Ҙдјҡй©»иөӨиүІиҒҢе·ҘеӣҪйҷ…зҡ„д»ЈиЎЁгҖӮ1934е№ҙзәўеҶӣејҖе§Ӣй•ҝеҫҒеҗҺпјҢе…ҡдёӯеӨ®е’Ңе…ұдә§еӣҪйҷ…еӨұеҺ»дәҶиҒ”зі»гҖӮе…ұдә§еӣҪйҷ…дёәдәҶдј иҫҫ第дёғж¬Ўд»ЈиЎЁеӨ§дјҡзІҫзҘһпјҢжҒўеӨҚе’ҢжҲ‘е…ҡдёӯеӨ®зҡ„иҒ”зі»пјҢеҶіе®ҡз”ұеј жө©еӣһеӣҪгҖӮ

еӣһеӣҪйҖ”дёӯпјҢд»–з©ҝзқҖдёҖд»¶ж— йқўзҡ„зҫҠзҡ®еӨ§иЎЈпјҢиЈ…жү®жҲҗд»Һи’ҷеҸӨеӣһжқҘзҡ„е°Ҹе•ҶдәәгҖӮвҖңеҢ—йЈҺеҚ·ең°зҷҪиҚүжҠҳпјҢиғЎеӨ©е…«жңҲеҚійЈһйӣӘгҖӮвҖқеЎһеӨ–йӣӘиҷҗйЈҺйҘ•пјҢдәәзғҹзЁҖе°‘гҖӮеј жө©еҗҢеҝ—еҝҚйҘҘжҢЁйҘҝпјҢйЈҺйӨҗйңІе®ҝпјҢи·Ёи¶ҠжІҷжј пјҢдёҚиҫұйҮҚд»»пјҢз»ҲдәҺжқҘеҲ°дәҶдёӯе…ұдёӯеӨ®жүҖеңЁең°з“ҰзӘ‘е ЎпјҢеёҰеӣһдәҶдёӯе…ұдёӯеӨ®дёҺе…ұдә§еӣҪйҷ…иҒ”зі»зҡ„з”өеҸ°еҜҶз ҒгҖӮеңЁ12жңҲ17ж—ҘеҸ¬ејҖзҡ„з“ҰзӘ‘е ЎдёӯеӨ®ж”ҝжІ»еұҖжү©еӨ§дјҡи®®дёҠпјҢеј жө©дј иҫҫдәҶе…ұдә§еӣҪйҷ…дёғеӨ§зІҫзҘһе’ҢвҖңе…«дёҖе®ЈиЁҖвҖқпјҢд»ҺиҖҢдёәжҲ‘е…ҡе»әз«ӢжҠ—ж—Ҙж°‘ж—Ҹз»ҹдёҖжҲҳзәҝзҡ„зӯ–з•ҘеҘ е®ҡдәҶжҖқжғіеҹәзЎҖгҖӮ

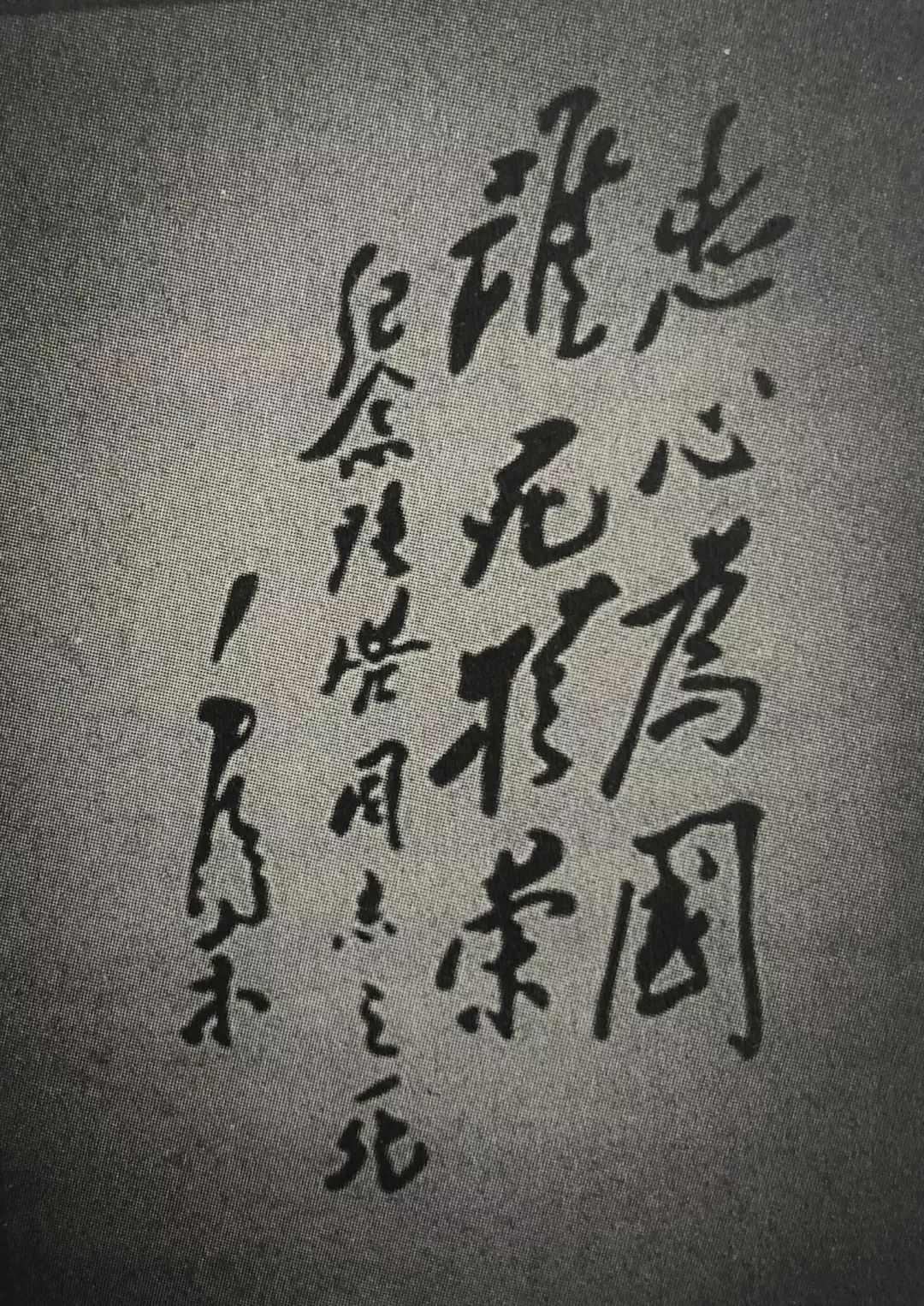

еӣҫдёәпјҡжҜӣжіҪдёңеҗҢеҝ—дёәеј жө©д№ҰеҶҷзҡ„жҢҪиҒ”пјҡеҝ еҝғдёәеӣҪ иҷҪжӯ»зҠ№иҚЈ

еҰӮжһңдёҚжҳҜеј жө©еҸ—е…ұдә§еӣҪйҷ…委жҙҫпјҢеҸӘиә«з©ҝи¶Ҡи’ҷеҸӨжІҷжј пјҢеҲ°иҫҫйҷ•з”ҳе®Ғиҫ№еҢәпјҢж”ҜжҢҒжҜӣжіҪдёңзҡ„жӯЈзЎ®дё»еј пјҢжңүеҠӣйҒҸеҲ¶дәҶеј еӣҪз„ҳзҡ„еҸҰиө·зӮүзҒ¶пјҢйӮЈд№ҲдёҖйғЁдёӯе…ұе…ҡеҸІд№ҹи®ёдјҡж”№еҶҷгҖӮжӯЈжҳҜеӣ дёәеј жө©д»Ҙе…ұдә§еӣҪйҷ…д»ЈиЎЁиә«д»ҪпјҢжәҗжәҗдёҚж–ӯжү“з”өжҠҘз»ҷзәўеӣӣж–№йқўеҶӣпјҢжү№иҜ„еј еӣҪз„ҳеҲҶиЈӮе…ҡзҡ„й”ҷиҜҜпјҢиҰҒжұӮд»–жҺҘеҸ—е…ұдә§еӣҪйҷ…зҡ„ж„Ҹи§ҒпјҢеҢ—дёҠе’ҢдёӯеӨ®дјҡеҗҲпјҢеј еӣҪз„ҳжүҚиў«иҝ«еҸ–ж¶ҲдјӘдёӯеӨ®пјҢеҢ—дёҠдёҺзәўдёҖж–№йқўеҶӣиғңеҲ©дјҡеёҲпјҢд»ҺжӯӨеңЁе…ҡеҶ…ең°дҪҚдёҖиҗҪеҚғдёҲгҖӮеј жө©еңЁе»¶е®үеҺ»дё–ж—¶е№ҙд»…46еІҒпјҢжҜӣжіҪдёңйҖҒдәҶвҖңеҝ еҝғдёәеӣҪпјҢиҷҪжӯ»зҠ№иҚЈвҖқзҡ„жҢҪиҜҚгҖӮ

йһ иә¬е°ҪзҳҒ 延е®үйқ’еұұеҹӢеҝ йӘЁ

еј жө©еҗҢеҝ—иҮӘ1939е№ҙжҳҘжӢ…д»»дёӯе…ұдёӯеӨ®иҒҢе·ҘиҝҗеҠЁе§”е‘ҳдјҡеүҜд№Ұи®°пјҢйӣҶдёӯзІҫеҠӣдё»жҢҒејҖеұ•жҠ—ж—ҘжҲҳдәүдёӯзҡ„иҒҢе·ҘиҝҗеҠЁгҖӮд»–дё»жҢҒеҲӣеҠһдәҶгҖҠдёӯеӣҪе·ҘдәәгҖӢжқӮеҝ—пјҢ继з»ӯи®ӯз»ғеҹ№е…»е·Ҙиҝҗе№ІйғЁпјҢе…іеҝғе’Ңж”ҜжҢҒиҫ№еҢәзҡ„е·Ҙдёҡе»әи®ҫпјҢжҠҠи®ёеӨҡд»ҺеӨ§еҹҺеёӮжқҘеҲ°е»¶е®үзҡ„дә§дёҡе·ҘдәәжҙҫеҲ°иҫ№еҢәеҗ„дёӘе·ҘеҺӮеҺ»е·ҘдҪңпјҢдёәиҫ№еҢәе»әи®ҫдҪңеҮәдәҶйҮҚиҰҒиҙЎзҢ®гҖӮз”ұдәҺд»–дёҚйЎҫеӨҡз—…зҡ„иә«иәҜпјҢй•ҝжңҹеҝҳжҲ‘ең°е·ҘдҪңпјҢз»ҲдәҺз§ҜеҠіжҲҗз–ҫпјҢдәҺ1940е№ҙеәҶзҘқдә”дёҖзҡ„еӨ§дјҡдёҠпјҢзӘҒ然脑жәўиЎҖз—…еҸ‘дҪңпјҢеј•иө·еҚҠиә«дёҚйҒӮпјҢдёҖз—…дёҚиө·гҖӮдёҚд№…еҸ‘зҺ°д»–зҡ„еҝғи„ҸиӮҝеӨ§дёүеҖҚпјҢиӮқи„ҫиӮҝеӨ§пјҢиӮәж°ҙиӮҝпјҢиӮҫи„Ҹжңүз—…пјҢиҝӣиҖҢе…Ёиә«ж°ҙиӮҝпјҢдёӨжқЎи…ҝиӮҝеҫ—з©ҝдёҚдёҠйһӢиўңпјҢи…ҝдёҠзҡ„зҡ®дёҖеқ—еқ—еҫҖдёӢжҺүгҖӮд»–зқЎеңЁз—…еәҠдёҠпјҢиҮӘзҹҘз—…дҪ“жІүйҮҚпјҢйҡҫд»ҘжІ»ж„ҲпјҢдҪҶжҳҜд»ҚиұЎиҝҮеҺ»дёҖж ·е…іеҝғе…ҡзҡ„дәӢдёҡгҖӮ

еј жө©еҗҢеҝ—еңЁејҘз•ҷд№Ӣйҷ…пјҢеҸӘжҳҜиҜҙпјҡжҲ‘еҘӢж–—дәҶдәҢеҚҒе№ҙпјҢзҺ°еңЁзңӢеҲ°дәҶжӣҷе…үеҚҙиҰҒиө°дәҶпјҢжІЎжңүзңӢеҲ°иғңеҲ©пјҢз»Ҳз”ҹйҒ—жҶҫгҖӮд»–иҰҒжұӮ葬еңЁйқ’е№ҙж–ҮеҢ–жІҹжЎғиҠұеІӯгҖӮжЎғиҠұеІӯе’Ңе…ҡдёӯеӨ®жҜӣдё»еёӯжүҖеңЁең°жқЁе®¶еІӯйҡ”жІізӣёжңӣгҖӮ他敬仰жҜӣдё»еёӯпјҢеҝ дәҺе…ҡдёӯеӨ®пјҢж·ұжғ…ең°иҜҙпјҡвҖңжҲ‘иҰҒеӨ©еӨ©жңӣзқҖе…ҡдёӯеӨ®гҖҒжҜӣдё»еёӯгҖӮвҖқдёӯеӨ®жү№еҮҶдәҶд»–зҡ„йҒ—ж„ҝгҖӮжҜӣдё»еёӯиҜҙпјҡвҖңи®©еј жө©еҗҢеҝ—еӨ©еӨ©зӣ‘зқЈжҲ‘们гҖӮвҖқиЎЁзӨәдәҶеҜ№еј жө©еҗҢеҝ—зҡ„敬йҮҚгҖӮ

3жңҲ9ж—ҘпјҢжҜӣжіҪдёңгҖҒжңұеҫ·гҖҒд»»ејјж—¶гҖҒеҫҗзү№з«ӢзӯүдёӯеӨ®иҙҹиҙЈеҗҢеҝ—дәІиҮӘдёәеј жө©еҗҢеҝ—жү§з»ӢпјҢжҠ¬жЈәпјҢе°ҶзғҲ士葬дәҺжЎғиҠұеІӯеұұйЎ¶гҖӮиҝҷжҳҜжҜӣжіҪдёңдёҖз”ҹдёӯжғҹдёҖдёҖж¬Ўжү§з»ӢжҠ¬жЈәгҖӮжҜӣжіҪдёңиҝҳдәІиҮӘдёәеј жө©йўҳеҶҷдәҶвҖңеј жө©еҗҢеҝ—д№Ӣеў“вҖқзҡ„еў“зў‘гҖӮеңЁе…ҡзҡ„еҺҶеҸІдёҠпјҢеңЁжҲ‘е…ҡжҲ‘еҶӣй«ҳзә§йўҶеҜјдәәдёӯпјҢеҸӘжңүеј жө©дә«еҸ—дәҶиҝҷдёҖж®ҠиҚЈгҖӮ1970е№ҙеј жө©еў“иҝҒе…Ҙ延е®үеӣӣе…«зғҲеЈ«йҷөеӣӯгҖӮ

жқҘжәҗпјҡ дәәж°‘ж—ҘжҠҘгҖҒдёӯеӣҪе…ұдә§е…ҡж–°й—»зҪ‘зӯү

зј–иҫ‘пјҡеӯҷдәҡиҺү