е…ЁеӣҪйҰ–жқЎж·ұеұӮжұЎж°ҙдј иҫ“йҡ§йҒ“вҖ”вҖ”жӯҰжұүеӨ§дёңж№–ж ёеҝғеҢәжұЎж°ҙдј иҫ“зі»з»ҹпјҢиҮӘеҺ»е№ҙ8жңҲ31ж—ҘиҜ•иҝҗиЎҢд»ҘжқҘпјҢзӣ®еүҚе·Іиҝӣе…ҘеёёжҖҒеҢ–йҖҡж°ҙиҝҗиЎҢйҳ¶ж®өгҖӮжҲӘиҮід»Ҡе№ҙ5жңҲ17ж—ҘпјҢзҙҜи®Ўиҫ“жҺ’жұЎж°ҙе·Іи¶…иҝҮ1дәҝеҗЁгҖӮ

дҪңдёәеӣҪеҶ…йҰ–жқЎж·ұеұӮжұЎж°ҙдј иҫ“йҡ§йҒ“е’ҢйҮҚзӮ№ж°‘з”ҹе·ҘзЁӢпјҢеӨ§дёңж№–ж·ұйҡ§жҳҜжӯҰжұүеҹҺжҠ•йӣҶеӣўе’Ңдёӯе»әдёүеұҖеҲӣж–°е•ҶдёҡжЁЎејҸе’ҢжҠ•иһҚиө„дҪ“еҲ¶пјҢжҢүз…§вҖңжҠ•иө„+е»әи®ҫ+иҝҗиҗҘвҖқзҡ„PPPжЁЎејҸеҗҲдҪңжҠ•иө„е»әи®ҫзҡ„зӨәиҢғйЎ№зӣ®гҖӮ

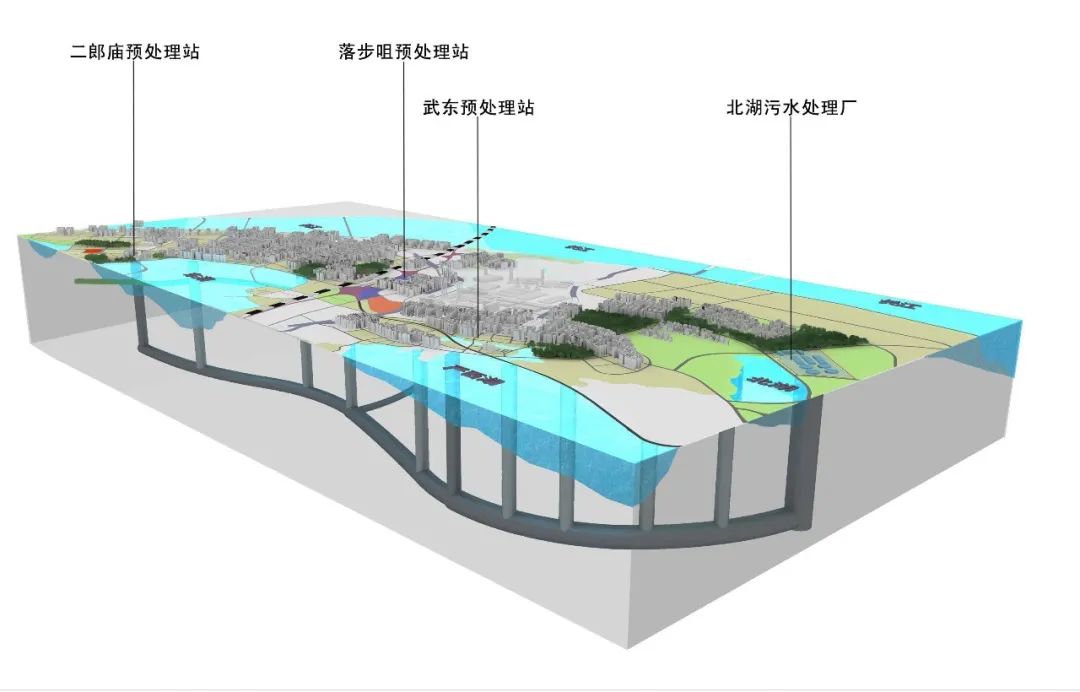

жұЎж°ҙдј иҫ“зі»з»ҹйҖҸи§ҶеӣҫгҖӮйҖҡи®Ҝе‘ҳж —еҝ—д№ҫ жҸҗдҫӣ

еӨ§дёңж№–ж·ұйҡ§йЎ№зӣ®жҖ»з»ҸзҗҶйҳ®и¶…д»Ӣз»ҚпјҢеӨ§дёңж№–ж·ұйҡ§дё»йҡ§е…Ёй•ҝ17.5е…¬йҮҢпјҢжЁӘи·ЁжӯҰжҳҢгҖҒжҙӘеұұгҖҒйқ’еұұе’Ңдёңж№–йЈҺжҷҜеҢәпјҢжҳҜзӣ®еүҚеӣҪеҶ…дј иҫ“жөҒйҮҸжңҖеӨ§гҖҒиҫ“йҖҒи·қзҰ»жңҖй•ҝзҡ„жұЎж°ҙж·ұйҡ§пјҢе№іеқҮеҹӢж·ұи¶…иҝҮ30зұіпјҢеҜ№ең°йқўеҸҠең°дёӢз®ЎзәҝеҪұе“ҚжһҒе°ҸпјҢдёәеҹҺеёӮеҸ‘еұ•йў„з•ҷе®қиҙөзҡ„ең°дёӢжө…еұӮз©әй—ҙиө„жәҗгҖӮвҖңйҖҡж°ҙеҗҺпјҢеӨ§дёңж№–ж·ұйҡ§е°ҶеҚҠдёӘжӯҰжҳҢеҹҺзҡ„жұЎж°ҙиҝҗйҖҒиҮідё»еҹҺеҢәеӨ–зҡ„еҢ—ж№–жұЎж°ҙеӨ„зҗҶеҺӮиҝӣиЎҢж·ұеҢ–еӨ„зҗҶпјҢжңҚеҠЎеӨ§жӯҰжҳҢзүҮеҢә130е№іж–№е…¬йҮҢеҶ…зәҰ300дёҮеұ…ж°‘гҖӮвҖқ

еӨ§дёңж№–ж·ұйҡ§дәҢйғҺеәҷйў„еӨ„зҗҶз«ҷзӣ‘жҺ§е®ӨгҖӮйҖҡи®Ҝе‘ҳж —еҝ—д№ҫ жҸҗдҫӣ

еңЁеӨ§дёңж№–ж·ұйҡ§дәҢйғҺеәҷйў„еӨ„зҗҶз«ҷеҶ…пјҢи¶…еӨ§ж¶Іжҷ¶жҳҫзӨәеұҸдёҠеёғж»Ўеҗ„з§Қж•°жҚ®пјҢдёҖзӣ®дәҶ然пјҢиҝҷжҳҜеӨ§дёңж№–ж·ұйҡ§зҡ„жҷәж…§иҝҗиҗҘзі»з»ҹгҖӮйЎ№зӣ®иҝҗиҗҘжҖ»зӣ‘е»үж–Үжқ°д»Ӣз»ҚпјҢзі»з»ҹйҮҮз”ЁвҖңдёҖеј еӣҫз»ҳжүҖжңүвҖқзҡ„жҰӮеҝөпјҢйӣҶжҲҗдәҶз»јеҗҲз®ЎзҗҶгҖҒеә”жҖҘи°ғеәҰгҖҒж·Өз§Ҝйў„иӯҰгҖҒ移еҠЁдә’иҒ”зҪ‘зӯүдҝЎжҒҜеҢ–еҠҹиғҪжЁЎеқ—пјҢеұ•зҺ°з»ҹи®ЎеҲҶжһҗеҗҺзҡ„е…ій”®ж•°жҚ®пјҢеҰӮеҗҢеӨ§дёңж№–ж·ұйҡ§зҡ„вҖңеӨ§и„‘вҖқгҖӮвҖңиҝҷеҘ—зі»з»ҹеҸҜд»ҘйҖҡиҝҮдёҚж–ӯжҗңйӣҶеӨ„зҗҶж•°жҚ®иҝӣиЎҢиҮӘжҲ‘еӯҰд№ пјҢеҪўжҲҗдёҖеҘ—жңҖдјҳзҡ„з®ЎзҗҶгҖҒи°ғеәҰж–№жЎҲпјҢеңЁжңӘжқҘз”ҡиҮіеҸҜд»Ҙе®һзҺ°ж— дәәеҖје®ҲиҝҗиҗҘгҖӮвҖқ

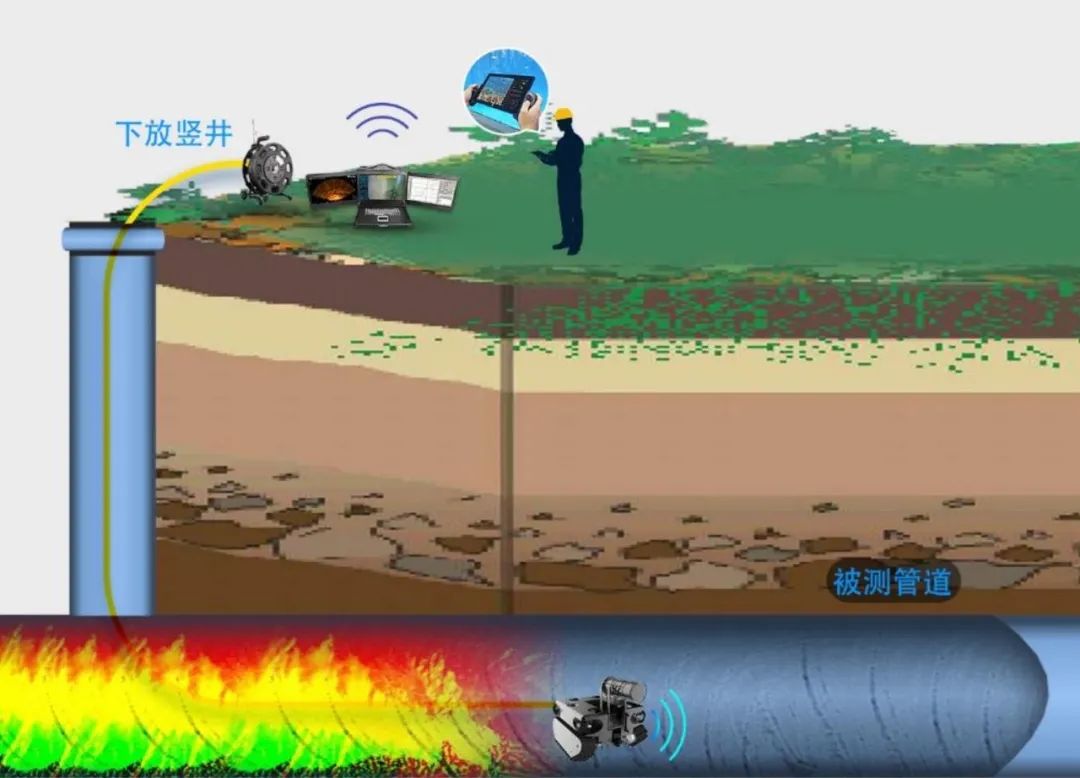

е»үж–Үжқ°иҜҙпјҢз”ұдәҺеӨ§дёңж№–ж·ұйҡ§еҶ…йғЁж·ұеҹӢең°дёӢпјҢдёҖж—ҰиҝҗиЎҢиө·жқҘпјҢе°Ҷе§Ӣз»ҲдҝқжҢҒж»Ўж°ҙзҠ¶жҖҒпјҢж— жі•зӣҙжҺҘи§ӮжөӢз®ЎйҒ“еҶ…йғЁжғ…еҶөгҖӮеӣ жӯӨпјҢйЎ№зӣ®жҺўзҙўжҺЁеҮәеҒҘеә·зӣ‘жөӢзі»з»ҹпјҢзӣёеҪ“дәҺж·ұйҡ§зҡ„вҖңеҝғи„ҸвҖқпјҢз”ұеӣӣз»„и„үеҶІжөҒйҮҸи®Ўз»„жҲҗпјҢйҖҡиҝҮеӣәе®ҡйў‘зҺҮвҖңжҗҸеҠЁвҖқпјҢж„ҹзҹҘж·ұйҡ§4дёӘеҲҶж®өзҡ„еҶ…йғЁжғ…еҶөпјҢдёҖж—ҰеҸ‘з”ҹжөҒйҖҹејӮеёёжҲ–еЈ°йҹіејӮеёёпјҢеҸҜд»ҘзІҫеҮҶе®ҡдҪҚжҚҹдјӨдҪҚзҪ®пјҢйҳІжӮЈдәҺжңӘ然гҖӮ

ж— дәәжңәе·ЎзәҝгҖӮйҖҡи®Ҝе‘ҳж —еҝ—д№ҫ жҸҗдҫӣ

еҸҰеӨ–пјҢж— дәәжңәе·Ўзәҝзі»з»ҹзӣёеҪ“дәҺж·ұйҡ§зҡ„вҖңзңјзқӣвҖқпјҢеҸҜд»ҘжҚ•жҚүж·ұйҡ§жІҝзәҝең°иЎЁзҡ„й«ҳжё…з”»йқўе№¶йҖҡиҝҮ5GдҝЎеҸ·е®һж—¶еӣһдј пјҢйҳІжӯўеӨ–йғЁиЎҢдёәз ҙеқҸж·ұйҡ§з»“жһ„гҖӮ

ж°ҙдёӢжңәеҷЁдәәиҝҗиЎҢжЁЎејҸзӨәж„ҸеӣҫгҖӮйҖҡи®Ҝе‘ҳж —еҝ—д№ҫ жҸҗдҫӣ

ж°ҙдёӢжңәеҷЁдәәеҲҷжҳҜж·ұйҡ§зҡ„вҖңи§ҰжүӢвҖқпјҢеҸҜд»ҘеңЁй«ҳжөҒйҖҹгҖҒй«ҳж°ҙеҺӢгҖҒе…·жңүи…җиҡҖжҖ§гҖҒиғҪи§ҒеәҰдҪҺзҡ„ж°ҙдёӢзҺҜеўғе®һзҺ°йҡ§йҒ“иҝҗиЎҢзҠ¶еҶөжЈҖжөӢгҖҒжё…ж·ӨгҖҒдҝ®иЎҘеҠҹиғҪпјҢеё®еҠ©ж·ұйҡ§дҝқжҢҒеҒҘеә·зЁіе®ҡзҡ„иҝҗиЎҢзҠ¶жҖҒгҖӮ

жқҘжәҗпјҡй•ҝжұҹж—ҘжҠҘ

зј–иҫ‘пјҡеӯҷдәҡиҺү