жҚ®дёӯеӣҪиҪҪдәәиҲӘеӨ©е·ҘзЁӢеҠһе…¬е®Өж¶ҲжҒҜпјҢ5жңҲ29ж—Ҙ20ж—¶55еҲҶпјҢжҗӯиҪҪеӨ©иҲҹдәҢеҸ·иҙ§иҝҗйЈһиҲ№зҡ„й•ҝеҫҒдёғеҸ·йҒҘдёүиҝҗиҪҪзҒ«з®ӯпјҢеңЁжҲ‘еӣҪж–ҮжҳҢиҲӘеӨ©еҸ‘е°„еңәеҮҶж—¶зӮ№зҒ«еҸ‘е°„пјҢзәҰ604з§’еҗҺпјҢйЈһиҲ№дёҺзҒ«з®ӯжҲҗеҠҹеҲҶзҰ»пјҢзІҫзЎ®иҝӣе…Ҙйў„е®ҡиҪЁйҒ“пјҢ9ж—¶17еҲҶпјҢеӨӘйҳіиғҪеёҶжқҝдёӨзҝјйЎәеҲ©еұ•ејҖе·ҘдҪңпјҢеҸ‘е°„еҸ–еҫ—еңҶж»ЎжҲҗеҠҹгҖӮ

еұ жө·и¶… ж‘„

жқЁзҶҷ ж‘„

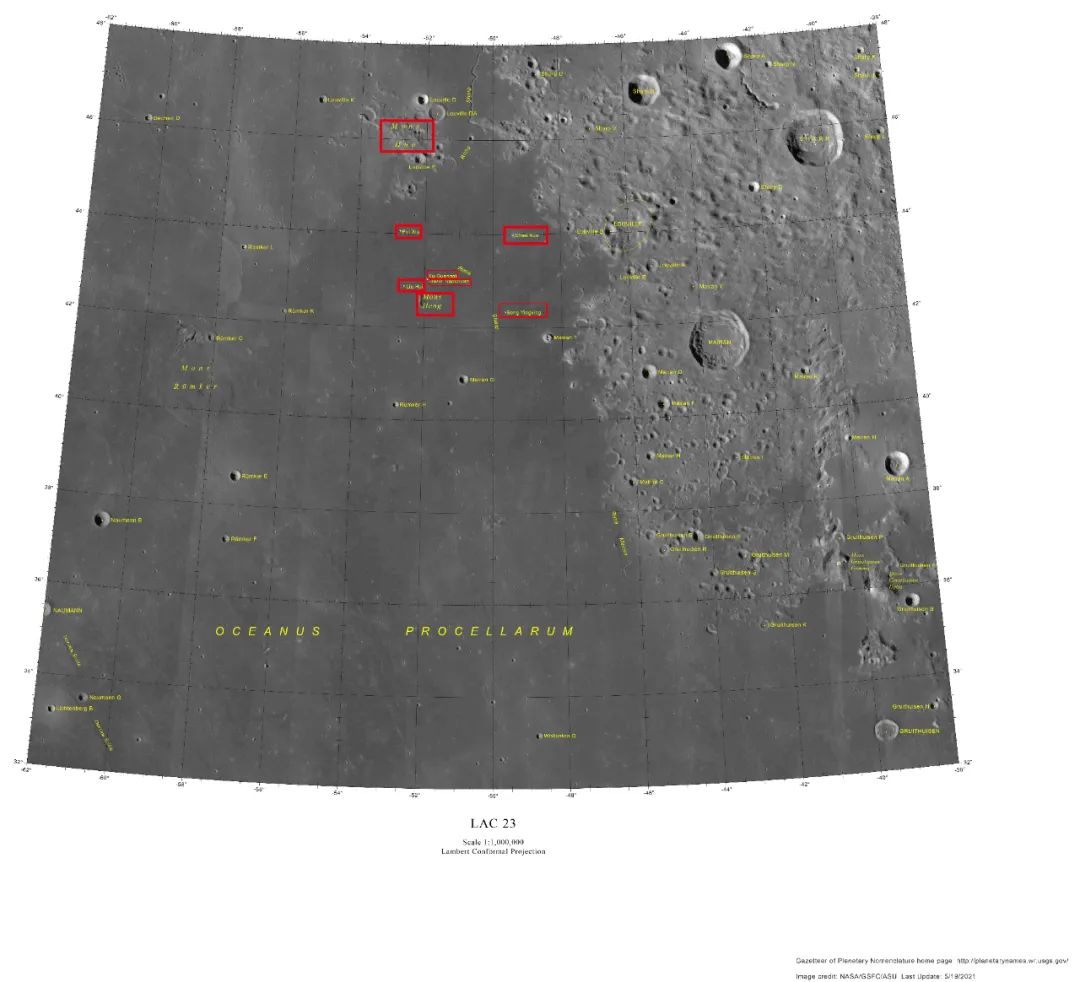

еҸӮеҠ жӯӨж¬ЎеҸ‘е°„д»»еҠЎзҡ„иҝҗиҪҪзҒ«з®ӯеҸҠеӨ©иҲҹдәҢеҸ·иҙ§иҝҗйЈһиҲ№пјҢеҲҶеҲ«з”ұдёӯеӣҪиҲӘеӨ©з§‘жҠҖйӣҶеӣўжңүйҷҗе…¬еҸёжүҖеұһзҡ„дёӯеӣҪиҝҗиҪҪзҒ«з®ӯжҠҖжңҜз ”з©¶йҷўе’ҢдёӯеӣҪз©әй—ҙжҠҖжңҜз ”з©¶йҷўжҠ“жҖ»з ”еҲ¶гҖӮиҝҷжҳҜй•ҝеҫҒзі»еҲ—иҝҗиҪҪзҒ«з®ӯзҡ„第371ж¬ЎйЈһиЎҢгҖӮжң¬ж¬Ўд»»еҠЎд№ҹжҳҜеӨ©иҲҹиҙ§иҝҗйЈһиҲ№е’Ңй•ҝеҫҒдёғеҸ·иҝҗиҪҪзҒ«з®ӯз»„жҲҗзҡ„з©әй—ҙз«ҷиҙ§зү©иҝҗиҫ“зі»з»ҹзҡ„第дёҖж¬Ўеә”з”ЁжҖ§йЈһиЎҢгҖӮ

дёӯеӣҪиҪҪдәәиҲӘеӨ©зҪ‘з«ҷ жҲӘеӣҫ

5жңҲ16ж—ҘпјҢеӨ©иҲҹдәҢеҸ·иҙ§иҝҗйЈһиҲ№дёҺй•ҝеҫҒдёғеҸ·йҒҘдёүиҝҗиҪҪзҒ«з®ӯз»„еҗҲдҪ“иҪ¬иҝҗиҮіеҸ‘е°„еҢәгҖӮеҺҹе®ҡ5жңҲ20ж—ҘеҮҢжҷЁ1ж—¶и®ёеҸ‘е°„пјҢеҗҺеӣ жҠҖжңҜеҺҹеӣ жҺЁиҝҹгҖӮ

дёӯеӣҪз©әй—ҙз«ҷе»әи®ҫзҡ„е”ҜдёҖвҖңиҙ§иҝҗдё“иҪҰвҖқ

йЈһиҲ№жҖ»жҢҮжҢҘеҶҜж°ёд»Ӣз»ҚпјҢеӨ©иҲҹдәҢеҸ·жҳҜз©әй—ҙз«ҷе·ҘзЁӢе»әйҖ йҳ¶ж®өзҡ„йҰ–иүҳйЈһиҲ№пјҢе°ҶиҝҗйҖҒиҲӘеӨ©е‘ҳеңЁз©әй—ҙз«ҷдёҠжүҖйңҖзҡ„з”ҹжҙ»з”Ёе“ҒгҖҒејҖеұ•з©әй—ҙ科еӯҰе®һйӘҢзҡ„зү©иө„д»ҘеҸҠз”ЁдәҺеӨ©е’Ңж ёеҝғиҲұиЎҘеҠ зҡ„жҺЁиҝӣеүӮпјҢ дёҺеӨ©е’Ңж ёеҝғиҲұдәӨдјҡеҜ№жҺҘгҖӮ

еӨ©иҲҹдәҢеҸ·иҙ§иҝҗйЈһиҲ№з”ұиҙ§зү©иҲұе’ҢжҺЁиҝӣиҲұз»„жҲҗпјҢеңЁиҪЁеҜҝе‘ҪдёҚе°ҸдәҺ12дёӘжңҲпјҢеҸ‘е°„йҮҚйҮҸ13.5еҗЁпјҢиҝҗиҙ§иғҪеҠӣ6.9еҗЁпјҢиҪҪиҙ§жҜ”и¶…50%пјҢеӨ„дәҺдё–з•ҢйўҶе…Ҳж°ҙе№ігҖӮеӨ©иҲҹдәҢеҸ·й…ҚзҪ®дё»еҠЁеҜ№жҺҘжңәжһ„пјҢе…·еӨҮе…ЁзӣёдҪҚиҮӘдё»дәӨдјҡеҜ№жҺҘиғҪеҠӣпјҢеҸҜеӨҡж¬Ўе®ҢжҲҗжҺЁиҝӣеүӮеңЁиҪЁиЎҘеҠ гҖӮ

еңЁиҪЁиҝҗиЎҢжңҹй—ҙпјҢеӨ©иҲҹдәҢеҸ·иҙ§иҝҗйЈһиҲ№дҝқйҡңйҰ–жү№3еҗҚиҲӘеӨ©е‘ҳиҝӣй©»з©әй—ҙз«ҷпјҢе®ҢжҲҗдёәжңҹ3дёӘжңҲзҡ„й©»з•ҷд»»еҠЎпјҢ并ејҖеұ•йҒҘж“ҚдҪңдәӨдјҡгҖҒеүҚеҗ‘еҜ№жҺҘеҸЈиЎҘеҠ иҜ•йӘҢгҖҒжңәжў°иҮӮиҪ¬дҪҚиҜ•йӘҢзӯүе…ій”®жҠҖжңҜйӘҢиҜҒгҖӮ

еҗҺз»ӯпјҢеӨ©иҲҹдәҢеҸ·иҙ§иҝҗйЈһиҲ№еҗҺеҗ‘еҜ№жҺҘгҖҒзҘһиҲҹеҚҒдәҢеҸ·иҪҪдәәйЈһиҲ№еүҚеҗ‘еҜ№жҺҘеӨ©е’Ңж ёеҝғиҲұпјҢе°Ҷе®ҢжҲҗдёӯеӣҪз©әй—ҙз«ҷйҰ–дёӘвҖңдёҖвҖқеӯ—жһ„еһӢгҖӮ

дҪңдёәдёӯеӣҪз©әй—ҙз«ҷе»әи®ҫзҡ„е”ҜдёҖвҖңиҙ§иҝҗдё“иҪҰвҖқпјҢй•ҝеҫҒдёғеҸ·иҝҗиҪҪзҒ«з®ӯз”ұиҲӘеӨ©з§‘жҠҖйӣҶеӣўдёҖйҷўз ”еҲ¶гҖӮвҖңй•ҝеҫҒдёғеҸ·еҪ“еҲқз«ӢйЎ№е°ұжҳҜдёәеҸ‘е°„иҙ§иҝҗйЈһиҲ№пјҢеӣ жӯӨжң¬ж¬Ўд»»еҠЎжҳҜе…¶еұҘиЎҢз©әй—ҙз«ҷе»әи®ҫдҪҝе‘Ҫзҡ„第дёҖж¬Ўеә”з”ЁеҸ‘е°„пјҢж„Ҹд№үйҮҚеӨ§гҖӮвҖқй•ҝеҫҒдёғеҸ·иҝҗиҪҪзҒ«з®ӯжҖ»жҢҮжҢҘеӯҹеҲҡиҜҙгҖӮ

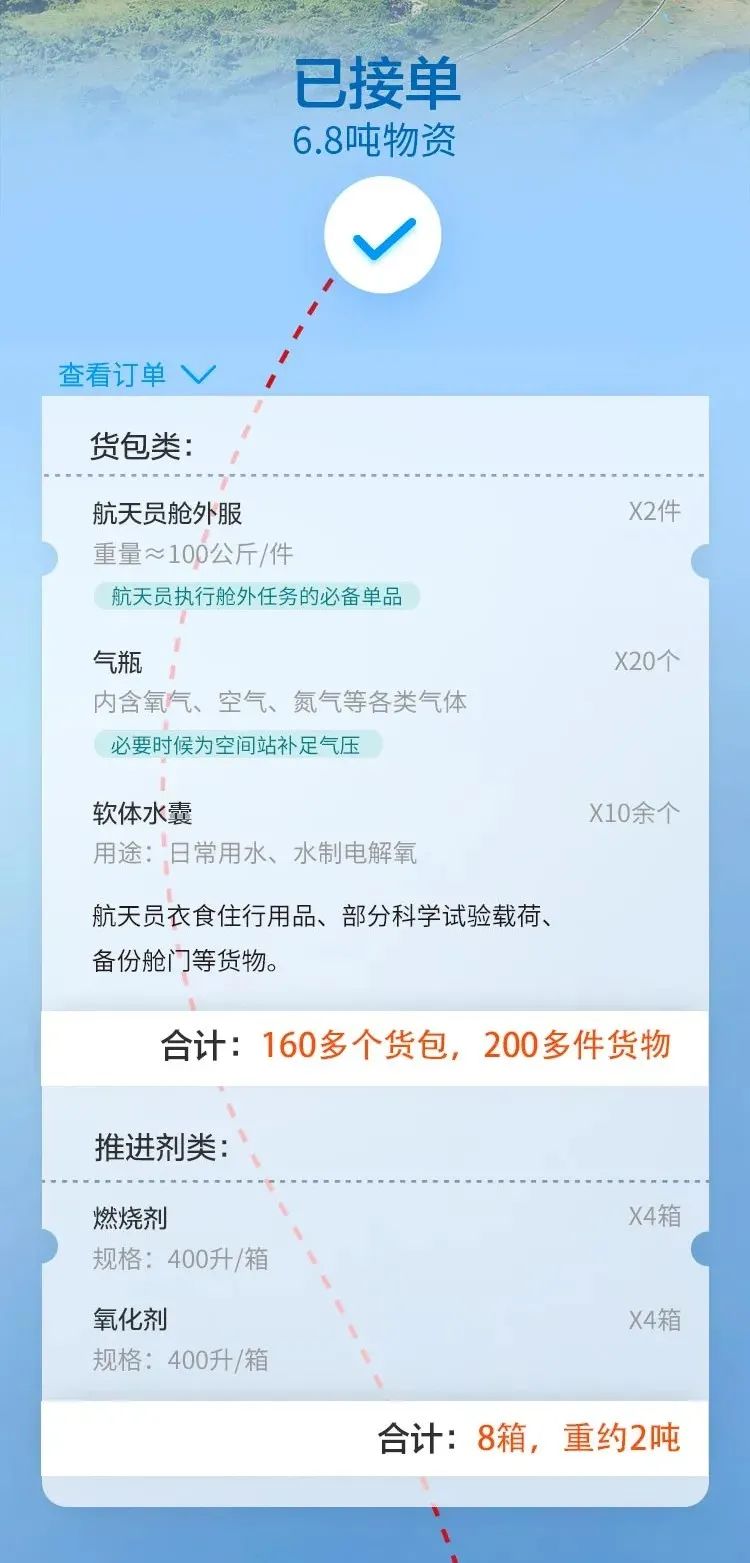

еӨ©иҲҹдәҢеҸ·еёҰдәҶд»Җд№Ҳиҙ§пјҹ

еӨ©иҲҹдәҢеҸ·жӯӨиЎҢзҡ„дё»зәҝд»»еҠЎжҳҜжҠҠиҲӘеӨ©е‘ҳе’Ңз©әй—ҙз«ҷжүҖйңҖзҡ„зү©иө„йҖҒдёҠеӨ©пјҢзү©иө„еҢ…жӢ¬жҺЁиҝӣеүӮе’Ңиҙ§еҢ…дёӨеӨ§зұ»гҖӮ

еӨ©иҲҹдәҢеҸ·зҡ„жҺЁиҝӣиҲұдёҚд»…иҰҒж»Ўи¶іиҮӘиә«еҠЁеҠӣйңҖжұӮпјҢиҝҳиҰҒдёәз©әй—ҙз«ҷж ёеҝғиҲұеңЁиҪЁиҝҗиЎҢиЎҘеҠ зҮғж–ҷгҖӮиҙ§иҲ№зі»з»ҹдёәжӯӨи®ҫи®ЎдәҶеӨҡдёӘвҖңжІ№з®ұвҖқпјҢеңЁеҜҶе°ҒиҲұеӨ–йҖҡиҝҮз®Ўи·Ҝиҝҗиҫ“пјҢдҪҝе…¶дёҺеҜҶе°ҒиҲұйҡ”зҰ»пјҢдҝқиҜҒиҲӘеӨ©е‘ҳеңЁиҲұеҶ…зҡ„е®үе…ЁгҖӮ

иҙ§иҲұиҰҒж»Ўи¶іиҲӘеӨ©е‘ҳз”ҹжҙ»гҖҒе·ҘдҪңзҡ„йңҖжұӮпјҢжң¬ж¬ЎйЈһиЎҢжҗәеёҰдәҶ160еӨҡдёӘиҙ§еҢ…гҖҒ200еӨҡ件иҙ§зү©гҖӮ

дёӯеӣҪиҲӘеӨ©жҠҘ еӣҫ

вҖңжңүдёӨ件е®қиҙқз–ҷзҳ©еҫҲзү№ж®ҠгҖӮвҖқеӨ©иҲҹдәҢеҸ·иҙ§иҝҗйЈһиҲ№зі»з»ҹеүҜжҖ»и®ҫи®ЎеёҲеҫҗе°Ҹе№ід»Ӣз»ҚпјҢжң¬ж¬Ўиҝҗиҫ“зҡ„иҙ§зү©дёӯжңүдёӨеҘ—иҲӘеӨ©е‘ҳиҲұеӨ–жңҚпјҢжҜҸ件йҮҚ100еӨҡе…¬ж–ӨпјҢе®ғ们жҳҜиҲӘеӨ©е‘ҳжҠөиҫҫж ёеҝғиҲұеҗҺжү§иЎҢиҲұеӨ–д»»еҠЎзҡ„еҝ…еӨҮзү©иө„гҖӮ

вҖң5з»„20дёӘ气瓶пјҢжҳҜз©әй—ҙз«ҷзҡ„иҖ—жқҗгҖӮвҖқеӨ©иҲҹдәҢеҸ·иҙ§иҝҗйЈһиҲ№зі»з»ҹдё»з®Ўи®ҫи®ЎеёҲзҺӢеҶүд»Ӣз»ҚпјҢиҝҷдәӣ气瓶зңӢиө·жқҘе’Ңжҷ®йҖҡзҡ„氧气瓶еҫҲеғҸпјҢдҪҶжқҗж–ҷе®үе…ЁжҖ§жӣҙеҘҪпјҢйҮҢйқўиЈ…зқҖж°§ж°”гҖҒз©әж°”гҖҒж°®ж°”зӯүеҗ„зұ»ж°”дҪ“пјҢиә«еӨ„зңҹз©әзҺҜеўғдёӯпјҢдәәдҪ“е№іж—¶ж— ж„ҸиҜҶдёӯе‘јеҗёзҡ„ж°”дҪ“еҸҳжҲҗзҸҚиҙөиө„жәҗпјҢиҝҷдәӣж°”дҪ“е°ҶеңЁеҝ…иҰҒж—¶еҖҷиҰҒдёәз©әй—ҙз«ҷиЎҘи¶іж°”еҺӢгҖӮ

вҖңеңЁеӨ©дёҠпјҢж°ҙиө„жәҗд№ҹеҫҲзҸҚиҙөгҖӮвҖқзҺӢеҶүиЎҘе……пјҢиҝӣе…Ҙз©әй—ҙз«ҷзҡ„ж°ҙиҰҒиЈ…иҝӣиҪҜдҪ“ж°ҙеӣҠдёӯпјҢжң¬ж¬ЎдёҠиЎҢзҡ„еҚҒеҮ дёӘж°ҙеӣҠдёҚд»…жҳҜж—Ҙеёёз”Ёж°ҙзҡ„дёҖйғЁеҲҶпјҢиҝҳеҸҜд»Ҙж°ҙеҲ¶з”өи§Јж°§гҖӮ

йҷӨдәҶдҝқйҡңиҲӘеӨ©е‘ҳзҡ„иЎЈйЈҹдҪҸиЎҢпјҢеӨ©иҲҹдәҢеҸ·иҝҳжҗәеёҰдәҶдёҖйғЁеҲҶ科еӯҰиҜ•йӘҢиҪҪиҚ·е’Ңз©әй—ҙз«ҷе»әи®ҫйңҖиҰҒдҪҝз”Ёзҡ„еӨҮд»ҪиҲұй—ЁгҖӮ

еӨ©иҲҹдәҢеҸ·зү©иө„иҝҗиҫ“зҡ„дҪҝе‘Ҫе®ҢжҲҗеҗҺпјҢиҝҳе°ҶйӘҢиҜҒйӘҢиҜҒз©әй—ҙз«ҷжңәжў°иҮӮеңЁиҪЁж“ҚжҺ§жҠҖжңҜпјҢдёәе®һйӘҢиҲұиҪ¬дҪҚеҒҡй“әеһ«гҖӮеӨ©иҲҹдәҢеҸ·иҙ§иҝҗйЈһиҲ№зі»з»ҹз»“жһ„дёҺжңәжһ„еҲҶзі»з»ҹдё»д»»и®ҫи®ЎеёҲе‘Ёеҝ—еӢҮд»Ӣз»ҚпјҢиҲӘеӨ©еҷЁеҜ№жҺҘжңәжһ„гҖҒиҪ¬дҪҚжңәжһ„гҖҒжңәжў°иҮӮжҳҜдёүеҘ—зӢ¬з«Ӣзҡ„иЈ…зҪ®пјҢеҜ№жҺҘжңәжһ„еҸҜд»ҘеҲҶеҲ«дёҺеҸҰеӨ–дёӨеҘ—жңәжһ„й…ҚеҗҲпјҢе®ҢжҲҗз©әй—ҙз«ҷиҲұж®өиҪ¬з§»еҠЁдҪңгҖӮ

еӨ©иҲҹдәҢеҸ·дёӨж¬ЎвҖңжҺЁиҝҹеҸ‘е°„вҖқпјҢ他们з»ҸеҺҶдәҶд»Җд№Ҳпјҹ

й•ҝеҫҒдёғеҸ·зҒ«з®ӯжҳҜдёәдәҶж»Ўи¶ідёӯеӣҪз©әй—ҙз«ҷе·ҘзЁӢеҸ‘е°„иҙ§иҝҗйЈһиҲ№иҖҢз ”еҲ¶зҡ„ж–°дёҖд»ЈдёӯеһӢиҝҗиҪҪзҒ«з®ӯгҖӮиҙ§иҝҗйЈһиҲ№дҪңдёәеҗ‘з©әй—ҙз«ҷеҸҠз©әй—ҙ科еӯҰе®һйӘҢе®ӨиҝҗйҖҒиҙ§зү©е’ҢжҺЁиҝӣеүӮзӯүзү©иө„зҡ„дҪҝиҖ…пјҢиў«дәІеҲҮең°з§°дёәеӨӘз©әвҖңеҝ«йҖ’е°Ҹе“ҘвҖқгҖӮ

жӯӨж¬ЎвҖңеӨӘз©әеҝ«йҖ’вҖқзҡ„йҖҒиҫҫпјҢеҸҜи°“дёҖжіўдёүжҠҳгҖӮ

5жңҲ20ж—ҘеҮҢжҷЁпјҢеҺҹжң¬и®ЎеҲ’еңЁж–ҮжҳҢиҲӘеӨ©еҸ‘е°„еңәеҸ‘е°„еӨ©иҲҹдәҢеҸ·иҙ§иҝҗйЈһиҲ№пјҢдҪҶдёӯеӣҪиҪҪдәәиҲӘеӨ©е·ҘзЁӢеҠһе…¬е®Өдёҙж—¶еҸ‘еёғж¶ҲжҒҜпјҡеӣ жҠҖжңҜеҺҹеӣ жҺЁиҝҹе®һж–ҪпјҢеҸ‘е°„ж—¶й—ҙеҸҰиЎҢзЎ®е®ҡгҖӮ

ж—¶й—ҙеӣһеҲ°5жңҲ19ж—ҘдёӢеҚҲ1ж—¶и®ёпјҢй•ҝдёғйҒҘдёүзҒ«з®ӯе·Іиҝӣе…Ҙиҙҹ12е°Ҹж—¶еҸ‘е°„жөҒзЁӢгҖӮз…ӨжІ№еҠ жіЁгҖҒж¶Іж°§еҠ жіЁвҖҰвҖҰеҸ‘е°„дҫқ规зЁӢжҢүйғЁе°ұзҸӯжңүеәҸиҝӣиЎҢпјҢдј иҜқзӯ’дёӯзҡ„дёҖеҸҘеҸҘвҖңжӯЈеёёвҖқдёҚж—¶дј жқҘпјҢжҜҸдёҖеҗҚиҜ•йӘҢйҳҹе‘ҳеҗ„еҸёе…¶иҒҢпјҢеҝҷиҖҢдёҚд№ұгҖӮ

еҪ“еӨ©жҷҡдёҠ21ж—¶40еҲҶпјҢи·қзҰ»еҸ‘е°„дёҚеҲ°3дёӘе°Ҹж—¶пјҢеҸ‘е°„жҢҮжҺ§еӨ§еҺ…дёӯзҡ„ж•°жҚ®дҝЎжҒҜжҳҫзӨәпјҡвҖңдёҖдёӘеҺӢеҠӣеҖјеҸӮж•°ејӮеёёпјҒвҖқйҷЎз„¶й—ҙпјҢеҸ‘е°„еӨ§еҺ…зҺ°еңәйҷ·е…ҘдёҖзүҮеҜӮйқҷгҖӮ

еҮәй—®йўҳдәҶпјҒеҒҢеӨ§зҡ„зҒ«з®ӯпјҢеәһеӨ§зҡ„зі»з»ҹпјҢжјҸзӮ№еңЁе“ӘйҮҢпјҹдёӯеӣҪиҲӘеӨ©з§‘жҠҖйӣҶеӣўжңүйҷҗе…¬еҸёжүҖеұһдёӯеӣҪиҝҗиҪҪзҒ«з®ӯжҠҖжңҜз ”з©¶йҷўпјҲд»ҘдёӢз®Җз§°вҖңзҒ«з®ӯйҷўвҖқпјүеҠЁеҠӣзі»з»ҹжҢҮжҢҘйӮөдёҡж¶ӣиҜҙпјҡвҖңжҲ‘们зҡ„дҪҺжё©зҒ«з®ӯеҸҲе°Ҷз»ҸеҺҶдёҖеңәдёҘй…·зҡ„иҖғйӘҢгҖӮвҖқдёәжӯӨпјҢиҜ•йӘҢйҳҹе‘ҳејҖе§ӢдәҶиҝһз»ӯ80еӨҡдёӘе°Ҹж—¶зҡ„з…ҺзҶ¬гҖӮ

й•ҝдёғйҒҘдёүиҜ•йӘҢйҳҹе‘ҳ们жқҘдёҚеҸҠеӨҡжғігҖҒйЎҫдёҚдёҠдј‘жҒҜпјҢиҝ…йҖҹз»„з»Үй—®йўҳжҺ’жҹҘпјҢжңүеәҸжҺЁиҝӣж•…йҡңеҲҶжһҗгҖӮдёҖеҗҚжҺ§еҲ¶зі»з»ҹиҜ•йӘҢйҳҹе‘ҳиҜҙпјҡвҖңдёҚи®©дә§е“ҒеёҰзқҖдёҖдёқйҡҗжӮЈдёҠеӨ©пјҢжҳҜжҲ‘们иҲӘеӨ©дәәзҡ„дёҚжҮҲиҝҪжұӮпјҢеҰӮжӯӨжүҚиғҪзЁіеҰҘжҲҗеҠҹгҖӮвҖқ

е“ӘдёӘйғЁж®өеҮәдәҶй—®йўҳпјҹйҳҖй—Ёзҡ„й—®йўҳпјҹиҝҳжҳҜйӣ¶йғЁд»¶зҡ„й—®йўҳпјҹ

еҪ“ж—¶пјҢзҒ«з®ӯз®ӯдҪ“е·Іе®ҢжҲҗеҠ жіЁпјҢе°ҫиҲұеҶ…дёҖзӣҙеӨ„дәҺзғӯж°®ж°”еҗ№йҷӨзҡ„зҠ¶жҖҒгҖӮиҝҷд№ҹж„Ҹе‘ізқҖиҜ•йӘҢйҳҹе‘ҳеҝ…йЎ»иҰҒеёҰе‘јеҗёйқўзҪ©иҝӣиҲұгҖӮзҒ«з®ӯйҷў211еҺӮеӨ©жҙҘзҒ«з®ӯе…¬еҸёе·Ҙиүәе‘ҳеӣҪеҶ°жӯЈеңЁеҸ‘е°„еЎ”9еұӮзЎ®и®Өж•ҙжөҒзҪ©жңҖеҗҺзҠ¶жҖҒгҖӮдёҖеҗ¬иҜҙжңүй—®йўҳпјҢд»–жқҘдёҚеҸҠзӯүз”өжўҜиҝ…йҖҹи·‘еҗ‘еҸ‘е°„е№іеҸ°гҖӮзЎ®и®ӨйҳҹеҸӢ们иҰҒиҝӣиҲұжҺ’ж•…еҗҺпјҢд»–дәҢиҜқжІЎиҜҙиө¶зҙ§еҺ»еҸ–жҠўйҷ©зү©иө„пјҢжүӣзқҖ40ж–Өзҡ„气瓶еңЁжҘјжўҜй—ҙзҲ¬дёҠзҲ¬дёӢгҖӮ

йҡҸеҚіпјҢдёӨеҗҚжҖ»иЈ…дәәе‘ҳжҚўеҘҪжңҚиЈ…гҖҒжҲҙеҘҪйқўзҪ©пјҢд»Һ50е…¬еҲҶи§Ғж–№зҡ„иҲұй—Ёй’»иҝӣдәҶз®ӯдҪ“гҖӮиҲұеҶ…дёҖзүҮжјҶй»‘пјҢж°”дҪ“еҗ№йҷӨзҡ„еЈ°йҹійңҮиҖіж¬ІиҒӢпјҢеҜҶй—ӯз©әй—ҙзҡ„жҶӢй—·гҖҒйӣ¶дёӢ183ж‘„ж°ҸеәҰзҡ„й…·еҜ’пјҢдёҖеҲҮйғҪж— жҡҮйЎҫеҸҠпјҢ他们ж”ҖзҲ¬еңЁз®ӯдҪ“з»“жһ„件дёҠпјҢд»”з»Ҷй•Үе®ҡең°ж‘ёзҙўзқҖжЈҖжјҸзӮ№гҖӮвҖңжүҫеҲ°дәҶпјҒвҖқдёӨж¬Ўж ёжҹҘеҗҺпјҢй—®йўҳжҡҙйңІпјҢдҪҶеҫҲеҝ«еҗҺж–№дј жқҘж¶ҲжҒҜпјҢиҝҷ并йқһвҖңе…ғеҮ¶вҖқгҖӮ

и·қзҰ»еҸ‘е°„йў„е®ҡж—¶й—ҙиҝҳжңүдёҚеҲ°2е°Ҹж—¶пјҢжңҖз»ҲеҶіе®ҡпјҡвҖңжҺЁиҝҹеҸ‘е°„гҖӮвҖқ

еӨұиҗҪеҚ жҚ®дәҶиҜ•йӘҢйҳҹе‘ҳзҡ„еҝғжғ…пјҢвҖңеҝғеҮүдәҶеҚҠжҲӘвҖқпјҢ然иҖҢпјҢеӨ§е®¶жӣҙжҳҺзҷҪпјҡиҝҷжҳҜжҢҮжҢҘйғЁз»ҸиҝҮж…ҺйҮҚз ”з©¶зҡ„з»“жһңпјҢдёҚи®©зҒ«з®ӯеёҰдёҖдёқйҡҗжӮЈдёҠеӨ©пјҢиҝҷжҳҜеә•зәҝпјҢдёҚеҸҜеҠЁж‘ҮгҖӮ

5жңҲ20ж—ҘпјҢиҜ•йӘҢйҳҹе‘ҳе…ҲеҗҺеҲҶ4жӢЁеҶҚж¬ЎиҝӣиҲұжҺ’ж•…гҖӮвҖңеҸҲжңүеёҢжңӣдәҶпјҒвҖқиҜ•йӘҢйҳҹе‘ҳ们еҶҚж¬ЎиҝҺжҺҘ5жңҲ21ж—ҘеҮҢжҷЁзҡ„еҸ‘е°„гҖӮеҘҪдәӢеӨҡзЈЁпјҢиҙҹ8е°Ҹж—¶ж¶Іж°§иЎҘеҠ д№ӢеҗҺпјҢејӮеёёеҶҚж¬ЎеҮәзҺ°пјҢеҸ‘е°„еҶҚеәҰжҺЁиҝҹгҖӮ

еҸҲжҳҜдёҖеӨңж— зң гҖӮ

и·қзҰ»дёӢдёҖдёӘеҸ‘е°„зӘ—еҸЈиҝҳжңү9еӨ©пјҢзҒ«з®ӯзҮғж–ҷдёӨеҠ дёӨжі„пјҢй«ҳжё©й«ҳж№ҝй«ҳзӣҗйӣҫд№ӢдёӯпјҢдёҖжһҡвҖңеҶ°з®ӯвҖқиҰҒз»ҸеҺҶжҖҺж ·зҡ„зЈЁз»ғпјҹ

дёәдәҶиҝӣдёҖжӯҘж‘ёжҺ’ж•…йҡңпјҢиҜ•йӘҢйҳҹе‘ҳд»Қ然иҰҒдёҖжү№жү№иҝӣиҲұгҖӮиҲұеҶ…дҪҺжё©гҖҒжҶӢй—·пјҢдёҖеҗҚиҜ•йӘҢйҳҹе‘ҳеҲҡеҮәиҲұдҫҝеҗҗдәҶдёҖең°гҖӮ然еҗҺпјҢжІЎжңүдәәеӣ жӯӨиҖҢйҖҖзј©гҖӮиҝһз»ӯ48е°Ҹж—¶дҪңдёҡеҗҺпјҢжІЎжңүдәәе–ҠиӢҰгҖҒжІЎжңүдәәеҸ«зҙҜгҖӮ

й•ҝдёғжҳҜеҗҚеүҜе…¶е®һзҡ„вҖңеҶ°з®ӯвҖқгҖӮзҒ«з®ӯ第дёҖж¬ЎжҺЁиҝҹеҸ‘е°„еҗҺпјҢиҜ•йӘҢйҳҹе‘ҳеҸ‘зҺ°пјҢз®ӯдҪ“еҮәзҺ°з»“еҶ°зҺ°иұЎгҖӮвҖңзҒ«з®ӯеңЁеӨ§йҮҸзҡ„дҪҺжё©зҮғж–ҷеҠ жіЁеҗҺжҡҙйңІиҝҷд№Ҳй•ҝзҡ„ж—¶й—ҙпјҢиҝҷжҳҜ第дёҖж¬ЎгҖӮвҖқзҒ«з®ӯйҷў211еҺӮеӨ©жҙҘеӨ§зҒ«з®ӯе…¬еҸё57иҪҰй—ҙеүҜдё»д»»иөөйёҝйЈһиҜҙгҖӮдә”жңҲзҡ„жө·еҚ—пјҢй…·жҡ‘йҡҫиҖҗпјҢе®ӨеӨ–жё©еәҰ36ж‘„ж°ҸеәҰпјҢж№ҝеәҰиҫҫеҲ°дәҶ90%д»ҘдёҠпјҢеҶ°з®ӯд№ӢдёӯпјҢйӣ¶дёӢ183ж‘„ж°ҸеәҰзҡ„дҪҺжё©гҖӮвҖңеҶ°зҒ«дёӨйҮҚеӨ©вҖқиҖғйӘҢзқҖзҒ«з®ӯпјҢд№ҹиҖғйӘҢзқҖжҜҸдёҖеҗҚиҜ•йӘҢйҳҹе‘ҳгҖӮз®ӯдҪ“дёҠпјҢж°§з®ұеүҚзҡ„зҹӯеЈідёҠпјҢеҶ°еқ—дёҖдёӘжҺҘдёҖдёӘпјҢеӨ§зҡ„и¶іи¶іжңүдёүеӣӣеҚҒеҺҳзұій•ҝгҖҒ10еҺҳзұіеҺҡгҖҒ10еҺҳзұіе®ҪгҖӮйҳҹе‘ҳ们用е·Ҙе…·е°Ҹеҝғзҝјзҝјең°еҮҝеҶ°пјҢиҝҳдё“й—ЁжңүдәәжӢҝзқҖе…ңеӯҗжҺҘеҶ°пјҢе”ҜжҒҗеҶ°еқ—дјӨеҲ°дә§е“ҒгҖӮ

й’ҲеҜ№жө·еҚ—зҡ„й«ҳж№ҝзҺҜеўғпјҢй•ҝдёғзҒ«з®ӯйңҖиҰҒеҒҡеҘҪдёҮе…Ёзҡ„йҳІж°ҙгҖӮиҙҹ12е°Ҹж—¶жӯЈеёёжөҒзЁӢдёӢпјҢжҖ»иЈ…дәәе‘ҳдјҡжҢүз…§ж—¶еәҸжӢҶйҷӨеҸҜиғҪеҪұе“ҚйЈһиЎҢжҲ–иҖ…еҲҶзҰ»еҠЁдҪңзҡ„йҳІж°ҙгҖӮеҺҶз»ҸдёӨж¬ЎеҸ‘е°„жҺЁиҝҹпјҢжӢҶйҳІж°ҙгҖҒиЎҘйҳІж°ҙзҡ„е·ҘдҪңйҮҸеҸҜжғіиҖҢзҹҘгҖӮеҸҚеҸҚеӨҚеӨҚдёӯпјҢиҜ•йӘҢйҳҹе‘ҳдёҚзң дёҚдј‘гҖӮиҝҷжү№еӨ©жҙҘеӨ§зҒ«з®ӯзҡ„жҖ»иЈ…еӣўйҳҹйҮҢпјҢ90еҗҺзҡ„е№ҙиҪ»дәәеҚ дәҶ90%д»ҘдёҠгҖӮйҳҹе‘ҳ们зңјзқӣйҮҢеӨ№жқӮзқҖзәўиЎҖдёқпјҢеҸҢи…ҝиө·ж»ЎдәҶз—ұеӯҗпјҢеҳҙдёҠеҚҙиҜҙпјҡвҖңжҲ‘们иҝҳиғҪиЎҢгҖӮвҖқ

ж–ҮжҳҢеҸ‘е°„еңәпјҢиҜ•йӘҢйҳҹе‘ҳзҙ§еј ең°еҘӢжҲҳзқҖпјҢеңЁеҚғйҮҢд№ӢеӨ–зҡ„еҢ—дә¬пјҢдёҖжӢЁжӢЁиҲӘеӨ©дәәзүөжҢӮзқҖиҝҷжһҡеҫ…еҸ‘зҡ„зҒ«з®ӯгҖӮжҜҸдёҖдёӘдәәйғҪдёәдәҶдҪҝе‘ҪеҘӢжҲҳгҖӮ

5жңҲ20ж—ҘеҮҢжҷЁ1зӮ№пјҢеҢ—дә¬пјҢзҒ«з®ӯйҷў211еҺӮ23иҪҰй—ҙе‘ҳе·Ҙе®ӢеҫҒзҡ„жүӢжңәзӘҒ然е“ҚдәҶиө·жқҘгҖӮвҖңдә§е“ҒеҮәй—®йўҳдәҶпјҒвҖқж”ҫдёӢиҖҒз»„й•ҝзҡ„з”өиҜқпјҢе®ӢеҫҒжӮ¬зқҖдёҖйў—еҝғпјҢи·ЁдёҠж‘©жүҳиҪҰзҒ«йҖҹеҫҖеҚ•дҪҚиө¶гҖӮ

иҪҰй—ҙйҮҢпјҢе·Ҙиүәдәәе‘ҳгҖҒиҙЁйҮҸдәәе‘ҳгҖҒз”ҹдә§дәәе‘ҳе…ЁйғҪеңЁеңәгҖӮзҹӯжҡӮзҡ„дјҡи®®еҗҺпјҢжҜҸдёӘдәәжҢүз…§еҗ„иҮӘд»»еҠЎз«ӢеҚіиЎҢеҠЁгҖӮе®ӢеҫҒйңҖиҰҒд№ҳ第дёҖзҸӯйЈһжңәиө¶еҫҖж–ҮжҳҢеҸ‘е°„еңәжӣҙжҚўдә§е“ҒгҖӮиҝҷжҳҜ他第дёҖж¬ЎиҝӣеҸ‘е°„еңәпјҢд№ҹжҳҜ第дёҖж¬Ўзӣ®зқ№зҒ«з®ӯзҡ„зңҹе®№гҖӮеҪ“зңӢеҲ°й«ҳеӨ§её…ж°”зҡ„й•ҝдёғйҒҘдёүзҒ«з®ӯзҹ—з«ӢеңЁеҸ‘е°„еЎ”жһ¶дёҠпјҢдёҖиӮЎжҝҖеҠЁеңЁд»–зҡ„еҝғеә•еҚҮи…ҫгҖӮ

дёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢзҒ«з®ӯйҷў703жүҖдҪҷе°ҸеҶӣд№ҹжӯЈеңЁиө¶еҫҖжө·еҚ—гҖӮд»–зҡ„е·ҘдҪңд»»еҠЎжҳҜй…ҚеҗҲжӢҶйҷӨеҢ…иҰҶеңЁдә§е“ҒеӨ–зҡ„з»қзғӯеұӮгҖӮиҜҘдә§е“ҒдёҺзҒ«з®ӯе…¶д»–йҮҚиҰҒдә§е“Ғи·қзҰ»еҫҲиҝ‘пјҢеҸӘжңүеҢ…иҰҶдёҠз»қзғӯеұӮжүҚеҫ—д»ҘжӯЈеёёиҝҗдҪңгҖӮеӣ жӯӨжӣҙжҚўдә§е“ҒеүҚпјҢз»қзғӯеұӮеҝ…йЎ»иҰҒйҰ–е…ҲжӢҶйҷӨгҖӮзӢӯе°Ҹзҡ„з©әй—ҙйҮҢпјҢдҪҷе°ҸеҶӣз”ҹжҖ•жҠҠз®ӯдҪ“еҶ…зҡ„жҹҗдёӘйғЁд»¶иё©еқҸдәҶпјҢеҸӘжҠҠдёӨеҸӘи„ҡиҪ»йЈҳзқҖж”ҫеңЁдёӨдёӘеӣәе®ҡзҡ„ж”Ҝж’‘зӮ№дёҠпјҢдёҖз«ҷе°ұжҳҜ10еӨҡдёӘе°Ҹж—¶гҖӮдә§е“Ғе‘Ёиҫ№з»“жһ„еӨҚжқӮпјҢеҮ№еҮёдёҚе№іпјҢдҪҷе°ҸеҶӣд»”з»Ҷең°жҠ йҷӨзқҖпјҢиҝһжҜҸдёҖдёӘиһәй’үдёҠзҡ„й“…е°ҒдёқйғҪдёҚж”ҫиҝҮгҖӮз”ұдәҺзү№еҲ¶е·Ҙе…·ж— жі•иҝҗжҠөжө·еҚ—пјҢдҪҷе°ҸеҶӣеҸӘиғҪжӢҝзқҖж°ҙжһңеҲҖдёҖзӮ№зӮ№е„ҝеҫҖдёӢжҢ–гҖӮдёәдәҶжӣҙеҘҪең°е·ҘдҪңпјҢд»–дёҚиғҪжҲҙжүӢеҘ—пјҢеӣ иҖҢжүӢдёҠеҜҶеҜҶйә»йә»з•ҷдёӢдәҶи®ёеӨҡйҒ“еҲ’з—•пјҢз”Ёй…’зІҫеёғдёҖж“Ұе°ұз–јгҖӮ

зӯүеҲ°дҪҷе°ҸеҶӣжё…зҗҶе®ҢпјҢе®ӢеҫҒе°ұиҰҒвҖңдёҠеңәвҖқдәҶгҖӮдә§е“Ғзҡ„иЈ…й…ҚпјҢе®ӢеҫҒеҶҚзҶҹжӮүдёҚиҝҮдәҶпјҢ然иҖҢдёҠеЎ”иЈ…й…ҚиҝҳжҳҜеӨҙдёҖеӣһгҖӮдёәдәҶдёҮж— дёҖеӨұе®ҢжҲҗд»»еҠЎпјҢд»–жҸҗеүҚ3ж¬ЎдёҠз®ӯжЁЎжӢҹж“ҚдҪңпјҢеҸҚеӨҚжҖқиҖғеҗ„з§ҚеҸҜиғҪгҖӮзӢӯе°Ҹзҡ„з©әй—ҙйҮҢпјҢеҠӣзҹ©ж— жі•ж•ҙеңҲж–ҪеҠ гҖҒе‘Ёеӣҙдә§е“Ғе№Іж¶үеӨҚжқӮвҖҰвҖҰд»–жү“з ҙдј з»ҹзҡ„е®үиЈ…ж–№ејҸпјҢдёҺеӣўйҳҹжҲҗе‘ҳеҲ¶е®ҡиҜҰз»Ҷзҡ„еҲҶи§ЈеҶҚиЈ…ж–№жЎҲпјҢжңҖз»Ҳдә”иҝӣдә”еҮәпјҢиҝһз»ӯдҪңжҲҳ18дёӘе°Ҹж—¶пјҢе®ҢжҲҗдәҶе…ЁйғЁжӣҙжҚўгҖӮиҲұеҶ…зҡ„д»–пјҢеҮ д№Һе…ЁзЁӢеҚ•и„ҡз«ҷз«ӢпјҢжұ—ж°ҙдёҖж¬Ўж¬Ўж№ҝйҖҸиЎЈиғҢгҖӮ5жңҲ24ж—Ҙж—©9ж—¶пјҢеҮәиҲұзҡ„йӮЈдёҖеҲ»пјҢе®ӢеҫҒжү¶зқҖжү¶жүӢжүҚеҫ—д»Ҙз«ҷзЁігҖӮйӮЈдёҖеҲ»пјҢд»–зҙ§з»·зҡ„зҘһз»ҸжҖ»з®—еҫ—д»ҘиҲ’зј“гҖӮ

й’ҲеҜ№еҸ‘е°„еңәдј еӣһзҡ„ж•°жҚ®пјҢжҖ»дҪ“и®ҫи®ЎйғЁеҗҺж–№дҝқйҡңдәәе‘ҳ马дёҠиҝҪжәҜдәӢ件й“ҫпјҢеҜ№зҺ°жңүзҡ„жүҖжңүејӮеёёеҸӮж•°еҗҲ并еҗҢзұ»йЎ№пјҢ并жҸҗеҸ–8дёӘдёҚеҗҢж–№йқўзҡ„й—®йўҳеҚ•зӢ¬иҝӣиЎҢж·ұе…Ҙзҡ„зҗҶи®әеҲҶжһҗе’ҢеӨҚзҺ°иҜ•йӘҢпјӣзҒ«з®ӯйҷў15жүҖең°йқўи®ҫеӨҮйҖҶжөҒзЁӢж¶үеҸҠ110йЎ№302еҸ°еҘ—дә§е“ҒпјҢжҺЁиҝҹеҸ‘е°„д»ҘжқҘпјҢ他们е…ұжўізҗҶеҮәдәҶ1031йЎ№дә§е“ҒзҠ¶жҖҒе…ЁйқўеҲҶжһҗжЈҖжҹҘзЎ®и®ӨйЎ№зӣ®вҖҰвҖҰ

5жңҲ25ж—ҘпјҢеҪ’йӣ¶е·ҘдҪңжҺҘиҝ‘е°ҫеЈ°гҖӮеҸ‘е°„еЎ”жһ¶дёҠпјҢжңүзҡ„иҜ•йӘҢйҳҹе‘ҳзІҫеҝғж“ҰжӢӯзқҖзҒ«з®ӯж•ҙжөҒзҪ©зҡ„вҖңзҪ©иЎЈвҖқпјҢиҝҳжңүзҡ„иҜ•йӘҢйҳҹе‘ҳз”ЁжҜӣе·ҫдёҖдёқдёҚиӢҹең°ж“ҰжӢӯзқҖз®ӯдҪ“вҖҰвҖҰ

5жңҲ26ж—ҘпјҢжЁЎжӢҹеҸ‘е°„жј”з»ғпјӣ

5жңҲ27ж—ҘгҖҒ28ж—ҘпјҢеҠ жіЁеҮҶеӨҮпјӣ

5жңҲ29ж—ҘпјҢжҺЁиҝӣеүӮеҠ жіЁпјҢжҷҡ8ж—¶55еҲҶжҲҗеҠҹеҸ‘е°„пјҒ

вҖңиҝҷжҳҜз©әй—ҙз«ҷе»әйҖ жүҝдёҠеҗҜдёӢзҡ„е…ій”®д№ӢжҲҳпјҢжҲ‘们зҡ„зӣ®ж Үжңүдё”еҸӘжңүдёҖдёӘпјҢжҲ‘们иҝҪжұӮзҡ„е°ұжҳҜвҖҳзЁізЁізҡ„жҲҗеҠҹвҖҷгҖӮвҖқзҒ«з®ӯйҷўй•ҝеҫҒдёғеҸ·зҒ«з®ӯеһӢеҸ·жҖ»еёҲзЁӢе ӮжҳҺиҜҙгҖӮ

зҒ«з®ӯйҷўйҷўй•ҝзҺӢе°ҸеҶӣиҜҙпјҢзҒ«з®ӯиҝһз»ӯдёӨж¬ЎжҺЁиҝҹеҸ‘е°„пјҢдёүж¬ЎеҮҶеӨҮеҸ‘е°„пјҢе…¶й—ҙз»ҸеҺҶдәҶжҺЁиҝӣеүӮе…ЁеҚёеҮәпјҢиғҪеӨҹеҸ–еҫ—жңҖз»Ҳзҡ„еҸ‘е°„иғңеҲ©пјҢиҝҷжҳҜз ”еҲ¶йҳҹдјҚз”Ёзҹӯзҹӯ7еӨ©иү°иӢҰеҚ“з»қзҡ„е·ҘдҪңжҚўжқҘзҡ„гҖӮиҲӘеӨ©дәәеңЁе·ҘдҪңдёӯеқҡжҢҒвҖңдёҘгҖҒж…ҺгҖҒз»ҶгҖҒе®һвҖқпјҢжҳҜдёәиғңеҲ©иҖҢжҲҳпјҢдёәдҪҝе‘ҪиҖҢжҲҳпјҢдёәиҚЈиӘүиҖҢжҲҳгҖӮ

пјҲжқҘжәҗпјҡи§ӮеҜҹиҖ…зҪ‘з»јеҗҲ зј–иҫ‘пјҡжұӨйқҷпјү